Größe des menschlichen Gehirns

Vorweg: Aus neueren Studien weiß man, dass es zwar Zusammenhänge zwischen Gehirngröße, Ernährung, Sozialleben und Kognition gibt, wobei etwa Lemuren mit ihren deutlich kleineren Gehirnen im Schnitt genauso gut in kognitiven Tests abschneiden wie andere Primaten, was selbst für Mausmakis gilt, die ein rund zweihundertfach kleineres Gehirn haben als Schimpansen und Orang-Utans. Lediglich beim räumlichen Denkvermögen schneiden die Primatenarten mit größeren Gehirnen besser ab. Beim Verständnis für kausale und numerische Zusammenhänge sowie bei den Tests zu sozialen kognitiven Fähigkeiten lassen sich allerdings keine systematischen Unterschiede zwischen den Arten erkennen. Das bedeutet, dass man kognitive Fähigkeiten nicht verallgemeinern kann, sondern dass sich Arten viel mehr in bestimmten Bereichen innerhalb ihrer sozialen und technischen Fähigkeiten unterscheiden, daher kann auch ein Zusammenhang zwischen Gehirngröße und kognitiven Fähigkeiten nicht generalisiert werden.

In einer neueren Studie wurde die Gehirnmasse und Körpergröße von mehr als eintausend heute lebenden sowie ausgestorbenen Arten verglichen, wobei die Ergebnisse zeigten, dass sich Gehirngröße und Körpergröße nicht immer parallel entwickelt haben, womit bestätigt wird, dass die relative Gehirngröße nicht immer Rückschlüsse auf die Intelligenz eines Organismus erlaubt. Das Verhältnis zwischen Hirn- und Körpergröße ist daher im Laufe der Evolution keiner stabilen Skala gefolgt, wobei Arten mit verhältnismäßig besonders großen Gehirnen wie Menschen, Delfine und Elefanten diese Proportionen auf unterschiedliche Weise erreichten: Elefanten nahmen zwar an Körpergröße zu, aber die Hirngröße stieg noch stärker, Delfine hingegen verringerten generell ihre Körpergröße, während die Hirngröße wuchs, und bei Menschenaffen findet sich ein allgemeiner Trend hin zu größeren Körpern und Gehirnen. Im Gegensatz dazu weisen die Vorfahren der zur menschliche Linie gehörenden Homininen im Verhältnis zu heute lebenden Menschenaffen eine relative Abnahme der Körpergröße und eine Zunahme der Gehirngröße auf.

Die bisherige Annahme, dass der Mensch vor zwei Millionen Jahren sein großes Gehirn ausbilden konnte, weil er begann, Fleisch zu essen und weil er seinen Diätplan änderte, wurde jüngst von Paleoanthropologen infrag gestellt. Sie haben die Funde aus Ausgrabungsstätten in der Wiege der Menschheit in Ostafrika untersucht und nachgewiesen, dass der Homo erectus zwar Fleischfresser war, doch wenn man die Daten quantitativ analysiert, bleibt bloß der Narrativ, wonach Fleischkost den Menschen quasi zum Menschen machte. Sie maßen den Fleischkonsum der Hominiden an der Gesamtzahl der Tierknochen mit Schnittspuren und aus dem Sedimentgestein, wobei nur einfach mehr Nachweise für Fleischkonsum mit einem entsprechenden Anstieg der Intensität der Probenahmen einhergehen (Barr et al., 2022).

Vor- und Nachteile der Gehirngröße

Das größte Gehirn im Tierreich hat absolut betrachtet der Wal

mit bis zu 9000 Gramm, das mit enthält 200 Milliarden mehr Neuronen

besitzt als ein menschliches Gehirn mit rund 100 Milliarden bzw. nach

einer brasilianische Neurowissenschaftlerin, die nachgezählt hat, sind

es nur 86 Milliarden Nervenzellen, die das Gehirn des Menschen. bilden.

Kleine Tiere besitzen notwendigerweise eher kleine, große Tiere eher große Gehirne, und auch die auf die Körperlänge oder das Körpergewicht bezogene Gehirngröße ist als Maßstab irreführend, denn das Gehirn nimmt im Tierreich nicht proportional zur Körpergröße zu, sondern etwas langsamer, einem negativen allometrischen Wachstum. Hunde verfügen über etwa 530 Millionen Neuronen, Katzen nur über 250 Millionen, wobei Hunde zur den Tieren mit den meisten Neuronen zählen, obwohl sie im Verhältnis zu ihrer Körpergröße nicht das größte Gehirn haben. Waschbären haben übrigens eine ähnlich große Neuronen-Anzahl wie Hunde bei einem deutlich kleineren Gehirn. Bei Spitzmäusen macht das Gehirn etwa zehn Prozent der Körpermasse aus, während es beim Menschen nur zwei Prozent sind. Das Gehirn einer Honigbiene wiegt nur ein Milligramm und hat knapp eine Million Neuronen, doch ist es fähig zu zählen, Regeln zu erlernen, Objekte zu kategorisieren und Formen zu unterschieden. Bekanntermaßen haben Bienen ein besonders gutes Gedächtnis für räumliche Zusammenhänge, denn sonst würden sie nicht weit entfernte Nektarplätze mit traumwandlerischer Sicherheit wiederfinden bzw. mit anderen Bienen kommunizieren können. Dass die Größe des Gehirns nicht unbedingt ein wesentlicher Faktor sein muss, zeigt das Verhältnis zwischen Mensch und Fliege. Eine Fliege überblickt den gesamten Raum wie ein Panoramabild , wofür sie nicht einmal den Kopf bewegen muss, sieht auf Grund des anderen Moments alles in Zeitlupe, denn wenn von hinten, oben, rechts oder links eine menschliche Hand kommt, um sie zu fangen, dann hat die Fliege aus ihrer Sicht noch genügend Zeit, sich in aller Ruhe die Beine oder den Rüssel zu putzen und erst dann fliegt sie weg. Obwohl das Gehirn von Fliegen nur winzig ist, reagiert es blitzschnell auf das, was in seiner Umgebung passiert, was auch daran liegt, dass Informationen bei Fliegen viel kürzere Wege zurücklegen müssen als beim Menschen, bis sie im Gehirn verarbeitet werden können. Kopffüßer wie Sepien und Tintenfische besitzen ein sehr komplexes Gehirn, denn nach Magnetresonanzuntersuchungen eines Tintenfischgehirns war dieses mit dem Gehirn eines Hundes durchaus vergleichbar, wobei dieses nach der Anzahl der Neuronen das Gehirn von Mäusen und Ratten sogar übertrifft. Kopffüßer besitzen mehr als fünfhundert Millionen Neuronen im Vergleich zu zweihundert Millionen bei Ratten oder zwanzigtausend bei gewöhnlichen Weichtieren. Dies erklärt das komplexe Verhalten von Kopffüßern, einschließlich der Fähigkeit, etwa ihre Farbe zu ändern und miteinander unter Verwendung einer Vielzahl von Signalen zu kommunizieren. Zahlreiche neuronale Schaltkreise sind dabei für die Tarnung und visuelle Kommunikation angelegt, wodurch Tintenfische in der Lage sind, Raubtieren auszuweichen oder erfolgreich zu jagen. Dies Ähnlichkeit des Zentralnervensystems mit Wirbeltieren bestätigt die Konvergenzevolutionshypothese, nach der Organismen in verschiedenen Arten unabhängig voneinander ähnliche Merkmale entwickelt haben. Die Ähnlichkeit mit Nervensystemen der Wirbeltiere ermöglicht es sogar, die Funktion des Nervensystems der Kopffüßer auf der Ebene des Verhaltens vorherzusagen, wobei einige Neuronennetze für das Verhalten mit visueller Kontrolle wie etwa die Tarnung unter Berücksichtigung des Schattens zuständig sind, um sich besser in einen Hintergrund einzufügen.

Übrigens: Pottwale haben das größte Gehirn aller Tiere, und das zeigt sich etwa auch darin, dass sie offenbar in der Lage waren, sich gegenseitig beizubringen, wie man Harpunen ausweicht. Diese Erkenntnis beruht auf digitalisierten Logbüchern von Jägern im Nordpazifik im 19. Jahrhundert. Eine von der Royal Society jjüngst veröffentlichte Studie zeigt, dass die Trefferquote der Harpunen der Walfänger in weniger als zweieinhalb Jahren nach Beginn der Jagd um 58 % sank. Offenbar hatten Pottwale - die meist in Gruppen zusammenleben - gelernt, wie sie getötet werden, diese Information mit ihrer Gruppe geteilt und ihr Verhalten entsprechend geändert, was man als eine Art kultureller Evolution bezeichnen kann. Die Jäger erkannten, dass die Pottwale Taktiken entwickelt hatten, um ihnen zu entgehen, denn anstatt defensive Quadrate zu bilden, mit denen sie ihre natürlichen Feinde abwehren, verstanden die Pottwale, dass sie gegen den Wind schwimmen konnten, um den windgetriebenen Schiffen ihrer Jäger zu entkommen, sodass erst das Aufkommen von Dampfkraft und Granatharpunen in den späten Jahren des 19. Jahrhunderts wieder zu früheren Fangquoten führten.

Bei einer Untersuchung (Møller & Erritzøe, 2017) von toten Vögeln wiesen diejenigen, die durch einen Verkehrsunfall ums Leben gekommen waren, im Durchschnitt ein kleineres Gehirn auf als Vögel, die auf andere Weise gestorben waren. Das Gewicht von Leber, Herz und Lunge unterschied sich hingegen nicht. Zunächst rechnete man den Einfluss der Vogelart (251 verschiedene Arten), Alter und Geschlecht der Tiere sowie das Körpergewicht als statistische Größen heraus, dann ermittelte man, ob es einen Zusammenhang zwischen Gehirngröße und Unfallwahrscheinlichkeit der Vögel gab. Dabei lag der Anteil der Verkehrstoten unter Vögeln mit verhältnismäßig kleinen Gehirnen bei rund 60 Prozent und sank mit zunehmender Gehirngröße auf schließlich null Prozent ab. Vögel passen ihre Risikobereitschaft an die Geschwindigkeitsbeschränkung auf einzelnen Straßen an, und eine Studie mit Amerikanerkrähen ergab, dass sie das Prinzip von zwei verschiedenen Fahrtrichtung verstanden haben, denn wenn Autos nur aus einer Richtung kommt, erkennen sie, dass sie sich gefahrlos auf der Gegenfahrbahn aufhalten können, um Aas zu fressen. Auch war schon in einer früheren Studie aufgezeigt worden, dass die Gehirngröße bei Vögeln auch mit dem Risiko zusammenhängt, von einem Jäger erschossen zu werden. Offensichtlich können Vögel mit größeren Gehirnen besser die Gefahr erkennen, die für sie von einem Jäger ausgeht.

Die unterschiedlichen Gehirngrößen bei Tieren führt zwangsläufig zur Frage, warum die Evolution nicht auch in anderen Tiergruppen zwangsläufig zur Entwicklung von von größeren Gehirnen gefördert hat. Aus evolutionsbiologischer Sicht bedeutet generell der enorme Energieverbrauch des Gehirns, dass im Laufe der Entwicklungsgeschichte sich die Kosten einer Größenzunahme mit dem Erreichen eines jeweils günstigen Verhältnisses nicht mehr lohnten, d. h., eine weitere Zunahme des Hirnvolumens im Vergleich zur Körpergröße konnte den Tieren wie Fuchs, Rabe oder Ratte keinen weiteren Überlebensvorteil verschaffen. Da aber ein leistungsfähiges Gehirn ein hohes Maß an Verhaltensflexibilität ermöglicht, sind besonders jene Arten damit ausgerüstet worden, die auf unterschiedliche Bedingungen reagieren mussten, wie etwa große Temperaturschwankungen oder Änderungen der Nahrungsverfügbarkeit. Somit liegt nahe, dass die Tiere der höheren Breiten häufig vergleichsweise große Gehirne in Relation zu ihrer Körpermasse besitzen. Fristoe & Botero (2019) haben nun die relative Gehirngröße von über zweitausend Vogelarten miteinander verglichen und fanden bei jenen Arten, die das ganze Jahr über im Norden leben, entweder ein vergleichsweise großes oder ein eher kleines Gehirn, aber keine mittleren Größen. Abgesehen von den Zugvögeln fehlen Arten mit mittlerer Gehirngröße fast vollständig in den kalten und klimatisch variablen Lebensräumen der hohen Breitengrade, wobei es sehr viele Arten gibt, die in diesen Breitengraden auch mit vergleichsweise kleinen Gehirnen gut zurechtkommen. Es zeigte sich, dass kleinhirnige Arten in diesen Umgebungen Strategien anwenden, die mit einem großen und damit teuren Gehirn nicht möglich wären, d. h., diese Arten ernähren sich von leicht verfügbaren, aber schwer verdaulichen Ressourcen wie Pflanzenknospen, Baumnadeln oder sogar Zweigen. Diese Nahrung können diese Tiere auch bei harten Winterbedingungen finden, aber sie ist faserig und erfordert zur Verdauung einen großen Darm. Darmgewebe ist allerdings ähnlich energetisch teuer wie Gehirngewebe, sodass sich diese Vögel nicht beides leisten können bzw. ein Mittelweg in dem Lebensraum nicht günstig zu sein scheint. Ein großes Gehirn zahlt sich unter den Bedingungen des Nordens offenbar tendenziell erst ab einem eher gehobenen Niveau aus, wobei von den Vorteilen der Intelligenz etwa die Vertreter der Rabenvögel profitieren. Damit wird deutlich, dass sich das Gehirn evolutionär nicht isoliert entwickelt hat, sondern der Teil einer breiteren Reihe von Anpassungen darstellt, die Lebewesen helfen, in ihrem konkreten Umfeld erfolgreich zu sein.

Bei Säugern mit kleinen Gehirnen in evolutionären Verlauf fand man

durchgehend eine disporportionale Größenabnahme des Gehirns im Vergleich

zur Körpergröße, sodass es scheint, als ob es eine bestimmte minimale

Körpergröße gibt, die nicht unterschritten werden kann. Auch zeigte

sich, dass sich die Gehirngröße nach zwei katastrophalen Ereignissen in der Erdgeschichte

sprunghaft am stärksten veränderte. Nach dem Massenaussterben am Ende

der Kreidezeit verschob sich das Verhältnis von Gehirn- und Körpergröße

bei Gruppen wie Nagetieren, Fledermäusen und Fleischfressern, als sie in

die leeren Nischen eindrangen, die die Dinosaurier hinterlassen hatten.

Etwa 30 Millionen Jahre später führte eine Abkühlung des Klimas zu noch

tiefgreifenderen Veränderungen, wobei sich die Verhältnisse von Gehirn-

und Körpergrößen bei Robben, Bären, Walen und Primaten verschoben. Ein

Großteil der Variation in der relativen Gehirngröße von heute lebenden

Säugetiere kann also durch Veränderungen erklärt werden, die ihre

Vorfahren nach diesen katastrophalen Ereignissen durchmachten. Dazu

gehört auch die Evolution der größten Säugetiergehirne, wie die der

Delfine, Elefanten und Menschenaffen, die alle ihre extremen

Proportionen nach der Klimaveränderung vor 23 bis 33 Millionen Jahren

entwickelten.

Evolutionsbiologen fanden bei Vergleichen, dass die Größe des Gehirns bei Säugetieren eng mit der Länge der Tragedauer und Stillzeit zusammenhängt. Je größer das Gehirn, desto mehr müssen Muttertiere in ihre Nachkommen investieren, denn offensichtlich ist der Nutzen einer starken Gehirnleistung für den Erfolg einer Art den zusätzlichen Aufwand wert. Diese Faktoren wirkten in den statistischen Modellen auch stärker als etwa die Geschwisterzahl und die Zeit, die dem Nachwuchs zum Spielen und Lernen bleibt. Beim Menschen gibt es gegenüber den Menschenaffen auch noch den Unterschied, dass das menschliche Kind lange klein bleibt, während sein Gehirn in dieser Zeit besonders stark wächst, Primaten wachsen in dieser Phase hingegen schneller hinsichtlich der Körpergröße, sodass beim Menschen das Körperwachstum zugunsten des Gehirnwachstums reduziert scheint. Beim Vergleich von Säugetiergehirnen sind große Gehirne tendenziell stärker gefaltet als kleinere, auch wenn die Ursache der Faltung noch unbekannt ist. Während alle Gehirne mit weniger als 30 Millionen Nervenzellen eine weitgehend glatte Oberfläche besitzen, steigt das Ausmaß der Faltung mit der Zahl der Nervenzellen, wobei die Faltung eher von der Gesamtfläche des Cortex und seiner Dicke abhängt und weniger von der reinen Zahl an Neuronen. Eine mögliche Erklärung der Faltung wurde 2018 von WissenschaftlerInnen gefunden: Long et al. (2018) haben einen Mechanismus identifiziert, der für die Faltung des menschlichen Neocortex essenziell ist und von der extrazellulären Matrix aus gesteuert wird. Die extrazelluläre Matrix ist ein dreidimensionales makromolekulares Netzwerk außerhalb der Zellen und wurde in vergangenen Studien bereits mit der Vergrößerung des Neocortex in Verbindung gebracht. Man konzentrierte sich dabei auf drei Proteine in der extrazellulären Matrix: Hyaluronan und Proteoglycan Link Protein 1 (HAPLN1), Lumican und Kollagen I. Als diese drei Proteine zu Gewebekulturen von fötalem menschlichen Neocortex hinzugefügt wurden, begann sich die cortikale Oberfläche zu falten, wobei diese Faltung mit einem lokalen Anstieg an Hyaluronsäure verbunden war, die sich als wesentlich für die Faltung erwies. Wenn Hyaluronsäure im Hirngewebe reduziert wird, wird die Wirkung der drei Proteine auf den Faltungsprozess blockiert und die Faltung entweder gestoppt oder sogar rückgängig gemacht. Diese Forschungsergebnisse sind ein bisher fehlendes Bindeglied zwischen früheren genetischen und biophysikalischen Studien und geben auch möglicherweise Aufschluss über Störungen bei der menschlichen Gehirnentwicklung.

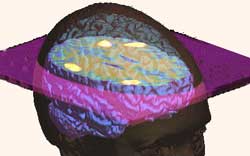

Das menschliche Gehirn verdankt sein charakteristisches, gefaltetes

Aussehen der äußeren Schicht, der Großhirnrinde, wobei sich während der

Evolution des Menschen der Neocortex vergrößerte, sodass sich dieser

falten musste, um in den begrenzten Raum der Schädelhöhle hinein zu

passen. Dadurch erst ermöglichte der menschliche Neocortex höhere

kognitive Fähigkeiten wie Denken oder Sprache. Ausgelöst wird das

vermutlich durch das menschenspezifische Gen ARHGAP11B,

das neuronale Vorläuferzellen dazu veranlasst, über einen längeren

Zeitraum hinweg mehr dieser Zellen zu bilden, sodass ein vergrößerter

Neocortex entsteht. Es gibt dabei zwei Arten von neuronalen Vorläuferzellen

im Neocortex von Säugetieren: apikale und basale, wobei ein Typ der

letzteren, die basalen radialen Gliazellen, eine Hauptursache für das

Wachstum des Neocortex während der embryonalen Entwicklung darstellen.

Man hatte schon früher herausgefunden, dass Mäuse unter

dem Einfluss dieses Gens im embryonalen Neocortex viel mehr neuronale

Vorläuferzellen produzieren und sogar ihren normalerweise glatten

Neocortex falten können. Nun haben Kalebic et al. (2018) untersucht, was

ARHGAP11B im Gehirn von Frettchen bewirken kann, denn

Frettchen haben einen größeren Neocortex als Mäuse und besitzen mehr

basale radiale Gliazellen. Es zeigte sich, dass das Gen ARHGAP11B die

Anzahl der basalen radialen Gliazellen deutlich erhöhte und auch das

Zeitfenster verlängerte, in dem die basalen radialen Gliazellen Neuronen

produzierten. Infolgedessen enthielten diese Frettchen-Hirne mehr

Neurone und hatten somit einen größeren Neocortex. Nun vermutet man,

dass dieses human-spezifisches Gen die Bildung von mehr basalen radialen

Gliazellen in einem gefalteten Neocortex auslösen kann. Die

Vergrößerung des menschlichen Gehirns, insbesondere des Neocortex,

während der Evolution steht in engem Zusammenhang mit unseren kognitiven

Fähigkeiten wie Denken und Sprechen, wobei ein bestimmtes Gen

(ARHGAP11B), das nur der Mensch besitzt, die Hirnstammzellen veranlasst,

mehr Stammzellen zu bilden, eine wesentliche Voraussetzung für ein

größeres Gehirn. Dieses Gen initiiert eine extreme Zellteilung, ähnlich

wie bei Tumoren, doch läuft dieser Prozess kontrolliert ab und hört dann

irgendwann wieder auf. Um seine Wirkung zu erforschen, wurde es unter

anderem Embryonen von Weißbüschelaffen eingesetzt, die später dreißig

Prozent mehr Hirnstammzellen als ihre Artgenossen ohne ARHGAP 11B

entwickelten, wobei ihre Hirnrinde ähnlich gefaltet wie beim Menschen

war.

Forschende der Universität Zürich untersuchten die Schädel von Rindern, um herauszufinden, ob und wie sich die Züchtung

auf das Gehirn auswirkt. Dabei verglich man die Gehirngrößen der

Rinder mit denen des Auerochsens, der vor rund vierhundert Jahren

ausgestorben ist und als der Vorfahre des heutigen Hausrinds gilt.

Anhand von fossilen Schädeln von erwachsenen Auerochsen fand man heraus,

dass das Gehirn der Hausrinder im Durchschnitt rund ein Viertel kleiner

ist. Aufgeschlüsselt nach Rassen zeigte sich, dass die Gehirne von

Stierkampf-Rindern im Vergleich zu denen ihrer wilden Vorfahren um

fünfzehn Prozent kleiner sind, diejenigen von Milchviehrassen um

einunddreißig Prozent und von Mastrindern um fünfundzwanzig Prozent.

Offenbar wurden bestimmte Fähigkeiten im Zuge der Domestizierung weniger

wichtig, wodurch das Gehirnvolumen schrumpfte, wobei die

Hirnverkleinerung am stärksten das limbische System

betrifft, das für die Verarbeitung von Aggression und Angst

verantwortlich ist. Das ist auch bei vielen Haustieren wie Schweinen,

Schafen und Hunden ähnlich, denn auch diese besitzen kleinere Gehirne

als ihre wilden Vorfahren.

Seit etwa 10000 Jahren schrumpft das Gehirn des Homo sapiens, wobei heute das Gehirnvolumen erwachsener Menschen weltweit zwischen 900 und 2100 Millilitern variiert und im Schnitt 1349 Milliliter beträgt Eine Untersuchung von Schädeln aus unterschiedlichen Jahrtausenden belegt, dass bei Männern aus Europa und Nordafrika das Gehirnvolumen seit der mittleren Steinzeit um etwa zehn Prozent abgenommen hat, während Frauen sogar siebzehn Prozent ihres Gehirnvolumens verloren. Eine mögliche Erklärung sind die milderen klimatischen Bedingungen, die sich seit damals auf der Erde ausbreiten, denn in kälteren Zeiten waren größere Körper von Vorteil, da sie Wärme besser speichern konnten. Als die Temperaturen stiegen, wurde das Leben der Menschen auch körperlich weniger anspruchsvoll, was weniger Körpermasse erforderlich machte. Zusätzlich wurden die Becken der Frauen schmäler, was eine Geburt von Kindern mit kleineren Köpfen und damit Gehirnen begünstigte.

Übrigens: Nach einer neueren Studie der Universität Cambridge ist die Evolution des menschlichen Gehirns am Ende, d.h., es ist eine physische Grenze erreicht, denn um noch klüger zu werden, müsste der Mensch dafür mehr Energie und Sauerstoff aufbringen, und das kann der Körper nicht leisten.

Die zweibeinige Fortbewegung ist eine der wichtigsten Anpassungen, die die Hominin-Gruppe kennzeichnen, wobei Belege für Zweibeinigkeit aus postkranialen Überresten von Homininen des späten Miozäns bekannt sind, die in Ostafrika gefunden wurden. Die Zweibeinigkeit von Sahelanthropus tchadensis wurde bisher anhand von Schädeln aus Zentralafrika (Tschad) vor etwa 7 Mio. Jahren vermutet. Daver et al. (2022) fanden jüngst postkraniale Belege für das Fortbewegungsverhalten von Sahelanthropus tchadensis, die neue Erkenntnisse über die Zweibeinigkeit in der frühen Phase der Evolutionsgeschichte der Homininen liefern. Das Originalmaterial wurde an einer Fundstelle im Toros-Ménalla-Fossilgebiet entdeckt und besteht aus einem linken Oberschenkelknochen und zwei Ellen, rechts und links. Die Morphologie des Oberschenkelknochens lässt sich am ehesten mit der gewohnheitsmäßigen Zweibeinigkeit vereinbaren, und die Ellen sind ein Beweis für ein ausgeprägtes Baumkletterverhalten. Sahelanthropus hatte demnach die richtigen anatomischen Eigenschaften, um als frühster Vertreter der menschlichen Abstammungslinie zu gelten. Zusammengenommen deuten die Befunde darauf hin, dass der aufrechte Gang in der Evolution bereits kurz nachdem sich die Abstammungslinien von Mensch und Schimpanse getrennt hatten, entstanden sein dürfte, aber auch, dass das Klettern in Bäumen wahrscheinlich noch ein wichtiger Teil ihres Fortbewegungsrepertoires war.

Das

menschliche Gehirn ist die komplizierteste Struktur, die wir kennen, im

Schnitt etwa 1245 g bei Frauen bzw. 1375 g bei Männern schwer. Aus

neuropsychologischer Perspektive finden Lernen, Verhalten und alle

übrigen psychischen Prozesse im Gehirn statt und werden vom

Nervensystem gesteuert.

Das

menschliche Gehirn ist die komplizierteste Struktur, die wir kennen, im

Schnitt etwa 1245 g bei Frauen bzw. 1375 g bei Männern schwer. Aus

neuropsychologischer Perspektive finden Lernen, Verhalten und alle

übrigen psychischen Prozesse im Gehirn statt und werden vom

Nervensystem gesteuert.

Das Volumen des menschlichen Gehirns vergrößerte sich in den letzten zwei oder drei Millionen Jahren der Evolution erheblich, benötigt aber im Vergleich zu seiner Größe sehr viel Energie, denn es stellt nur zwei Prozent des Körpergewichts, konsumiert jedoch zwanzig Prozent der Energie, die der Stoffwechsel eines Menschen liefert. Das Gehirngewicht vom Homo habilis zum Homo sapiens hat innerhalb weniger Millionen Jahre von 650 Gramm auf rund 1350 Gramm zugenommen. Man vermutet heute, dass die Entdeckung des Garens von Nahrung, also die warme Küche, die Ernährung sicherte und damit die Entwicklung eines größeren Gehirns förderte. Menschen können bekanntlich Gebratenes oder Gekochtes leichter verdauen, und auch manche Pflanzen sind roh giftig und nur gekocht gut verdaulich, darüber hinaus zerstört Hitze im Kochtopf Krankheitserreger, die im rohen Fleisch oder auf der Oberfläche von Pflanzen manchmal verborgen sind. Auch verdirbt geräucherte Nahrung erheblich langsamer und hilft so mit, Hungerzeiten leichter zu überbrücken.

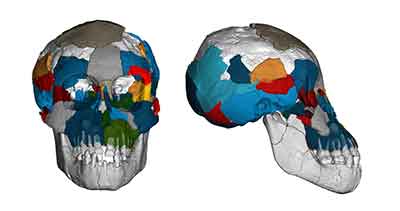

Gehirnabdruck des Dikika-Kindes

Gehirnabdruck des Dikika-Kindes© Philipp Gunz, CC BY-NC-ND 4.0

Die Gehirne moderner Menschen sind nicht nur größer als die von Menschenaffen, sondern sie sind auch anders organisiert und entwickeln sich über einen längeren Zeitraum. Menschenkinder lernen länger als Schimpansen, sind dafür aber auch länger von elterlicher Fürsorge abhängig. Sowohl das veränderte Gehirn als auch die lange Kindheit sind wichtig für die geistigen Fähigkeiten des Menschen und sein soziales Verhalten. Drei Millionen Jahre alte Gehirnabdrücke zeigen nun, dass die Kinder des Australopithecus afarensis lange auf elterliche Fürsorge angewiesen waren. Der Australopithecus afarensis lebte vor mehr als drei Millionen Jahren in Ostafrika und nimmt eine Schlüsselposition im Stammbaum der Homininen ein, denn von dieser Art stammen vermutlich alle späteren Hominiden ab, einschließlich des Menschen. Sie gingen aufrecht, hatten Gehirne, die etwa zwanzig Prozent größer waren als die von Schimpansen, und sie haben möglicherweise scharfe Steinwerkzeuge verwendet. Um das Wachstumsmuster und die Organisation des Gehirns bei Australopithecus afarensis besser zu verstehen, hat man den fossilen Schädel des Dikika-Kindes und sieben weitere gut erhaltene fossile Schädel aus Äthiopien mit hochauflösender Computertomographie untersucht, wobei jedes Gehirn einen Abdruck im knöchernen Schädel hinterlässt, da es sich im Laufe der Kindesentwicklung ausdehnt. Dadurch kann man das Gehirnvolumen schätzen, und aus den sichtbaren Gehirnwindungen wichtige Aspekte der Gehirnorganisation ableiten. Beim Vergleich des Gehirnvolumens von Säuglingen mit dem von Erwachsenen zeigte sich, dass das Gehirn bei Australopithecus afarensis lange wächst, so wie beim Menschen. Ein markanter Unterschied zwischen den Gehirnen von Menschenaffen und Menschen liegt in der Organisation des Scheitellappens und des Hinterhauptlappens, denn bei allen Affengehirnen liegt der primäre visuelle Cortex am Rand einer gut sichtbaren halbmondförmigen Furche (sulcus lunatus), der aber bei Gehirnabdrücken moderner Menschen nicht zu erkennen ist. Auf dem gut erhaltenen Gehirnabdruck des Dikika-Kindes identifizierte man einen eindeutigen Abdruck eines affenähnlichen sulcus lunatus, den man auch in einem erwachsenen Australopithecus fand. Da aber die Gehirne von Australopithecus afarensis Erwachsenen etwa zwanzig Prozent größer waren als die von Schimpansen, deutet das kleine Gehirnvolumen des Dikika-Kindes auf ein längeres Gehirnwachstum als bei Schimpansen hin. Bei Primaten hängen das Wachstumsmuster und die Fürsorge-Strategie für die Jungtiere miteinander zusammen, sodass die verlängerte Wachstumsphase des Gehirns bei Australopithecus afarensis möglicherweise auf eine lange Abhängigkeit der Kinder von den Eltern hindeuten könnte. Alternativ könnte aber ein langes Gehirnwachstum auch eine Anpassung an Umweltbedingungen sein, denn bei Nahrungsmangel würde der Energiebedarf abhängiger Nachkommen so über viele Jahre verteilt. In beiden Fällen bildete das lange Gehirnwachstum bei Australopithecus afarensis eine Grundlage für die spätere Evolution des Gehirns und des Sozialverhaltens bei Homininen, und daher für die Evolution einer langen Kindheit (Gunz et al., 2020).

Das Gehirn der rätselhaften Frühmenschen Homo naledi - er wurde in einer Höhle in Südafrika entdeckt - war mit einem Volumen von nur 460 bis 550 Millilitern sehr klein, trotzdem war dieses erstaunlich weit entwickelt, wie nun Hirnabdrücke in Schädelfragmenten enthüllen. Die vor rund 250.000 Jahren lebende Menschenart besaß bereits Hirnstrukturen, die mit Sprache, Werkzeugnutzung und sozialem Lernen verknüpft sind. Homo naledi könnte daher trotz seines rätselhaft geringen Hirnvolumen durchaus fortgeschrittene Fähigkeiten besessen haben. Ein Indiz dafür fand man im Stirnlappen des Frühmenschen, denn bei Menschenaffen und dem Australopithecus besitzt dieser noch eine ausgeprägte Einkerbung am Hinterrand (fronto-orbitaler Sulcus). Bei der Gattung Homo und dem modernen Menschen jedoch ist diese Kerbe reduziert, denn der überproportional stark wachsende Stirnlappen überwölbte diese Senke. Auch der Homo naledi hatte keinen fronto-orbitalen Sulcus mehr, auch war die linke Hirnhälfte gegenüber der rechten ein wenig nach vorne verschoben, eine Asymmetrie, die denen späterer Homo-Arten mit größeren Gehirnen ähnelt. Offenbar verlief die Gehirnentwicklung weniger geradlinig als lange angenommen (Holloway et al., 2018). Die Analyse der Schädel von frühen Primaten zeigte übrigens, dass das Gehirn noch relativ klein aber schon erstaunlich komplex war. So verfügte etwa der Primat Chilecebus bereits über die für moderne Affen typischen gefalteten Hirnwindungen, wobei sein Gehirn eine überraschend entwickelte Oberflächenstruktur besaß und über mindestens sieben Hirnfurchen-Paare verfügte.

Mit seinem Gewicht ist das menschliche Gehirn etwa dreimal so schwer wie das von Schimpansen oder Gorillas. Seit der Abspaltung des Menschen von dem gemeinsamen Vorfahren mit Schimpansen und anderen Menschenaffen hat sich das menschliche Gehirn dramatisch verändert. doch welche genetischen und entwicklungsdynamischen Prozesse für diese Abweichungen verantwortlich sind, ist bisher unklar. Zerebrale Organoide, also hirnähnliche Gewebe, die aus Stammzellen in der Petrischale gezüchtet werden, bieten die Möglichkeit, die Evolution der frühen Gehirnentwicklung im Labor zu untersuchen. Um die Genexpressionsdynamik und die regulatorischen Besonderheiten menschlicher Organoide zu untersuchen, verfolgten Kanton et al. (2019) über vier Monate hinweg die Entwicklungsprozesse zerebraler Organoide aus menschlichen pluripotenten Stammzellen. Anschließend verglich man zerebrale Organoide von Schimpansen und Makaken mit den Menschen, wobei sich eine ausgeprägtere cortikale Neuronenreifung bei Schimpansen- und Makakenorganoiden im Vergleich zu menschlichen Organoiden des gleichen Entwicklungsstandes zeigte, was darauf hindeutet, dass die menschliche neuronale Entwicklung langsamer verläuft als bei anderen Primaten. Dieser Befund liefert eine mögliche Erklärung dafür, warum Menschen deutlich länger brauchen, um erwachsen zu werden, denn das Gehirn nimmt sich deutlich mehr Zeit, um zu reifen und dabei deutlich komplexere Strukturen auszubilden. Mehr Zeit bedeutet dabei auch mehr Platz für zusätzliche Informationen.

Studien der Universität Zürich an Primaten haben gezeigt, dass die Größe des Gehirns entscheidend für das Fingerspitzengefühl ist, d. h., Affenarten mit großen Gehirnen beherrschen schwierigere Handgriffe als solche mit kleinen, wobei bei Menschen das Erlernen des Werkzeuggebrauchs am längsten dauert. Für ihre Studie untersuchte man während mehr als sieben Jahren 36 Affenarten, 128 Jungtiere in 13 europäischen Zoos, jeweils von Geburt an bis zum Alter, in dem sie sämtliche Handgriffe erwachsener Tiere erlernt hatten. Menschen sind sehr geschickt mit ihren Händen, doch sie brauchen eben sehr lange, bis die verschiedenen Fingerfertigkeiten erlernt sind, denn so dauert es rund sechs Jahre, bis Kinder selber ihre Schuhe zubinden können. Affenarten mit großen Gehirnen wie Makaken, Gorillas oder Schimpansen könnten mit ihren Händen viel schwierigere Aufgaben lösen als solche mit kleinen Gehirnen wie Lemuren oder Krallenaffen, doch sie haben auch länger Zeit, bis sie selbst einfachste Hand- und Fingerbewegungen erlernt haben, da sie später mit dem Erlernen beginnen. Man vermutet, dass große Gehirne wie jenes des Menschen bei der Geburt noch weniger weit entwickelt sind, und dass nur diejenigen Säugetierarten ein großes Hirn und komplexe Fingerfertigkeiten entwickeln konnten, wenn sie auch lange genug leben und somit genügend Zeit zum Lernen haben. Überraschenderweise erlernen alle Affenarten ihre Fingerfertigkeiten in exakt derselben Reihenfolge, d. h., die neuronale Entwicklung verläuft in extrem starren Mustern, auch bei den unterschiedlichen Affenarten.

Der Neandertaler hatte übrigens mit etwa 1500g ein

schwereres Gehirn als der moderne Mensch, seit der jüngeren

Altsteinzeit vor etwa 20.000 Jahren kam es zu einer Reduktion um etwa

150g, sodass manche WissenschaftlerInnen heute von einer permanenten

Reduktion ausgehen. Das Gehirn des Neandertalers war auf gutes

Sehen und die Kontrolle eines massigeren Körpers angelegt, sodass nicht

genug Kapazität für komplexes Sozialverhalten übrig blieb, lautet die

jüngste Hypothese zum Aussterben des Neandertaler. Übrigens waren schon

Hasen und Kaninchen verdächtigt, indirekt einen Beitrag zum Aussterben

der Neandertaler vor mehr als 30.000 Jahren geleistet zu haben, denn

allem Anschein nach waren diese Tier zu schnell unterwegs, um

erfolgreich gejagt zu werden. Empirische Grundlage für die neue

Behauptung war die Vermessung der Schädel von 21 Neandertalern und 38

modernen Menschen, die vor mehr als 27.000 Jahren lebten, denn dabei

fanden Pearce, Stringer & Dunbar (2013), dass Neandertaler viel

größere Augenhöhlen als moderne Menschen besaßen. Aufgrund der etwa

gleich großen Gehirne beider Arten war man bisher davon ausgegangen,

dass auch die Gehirnstruktur und die Größe der verschiedenen Hirnareale

ähnlich waren. Vermutlich waren aber die Gehirne verschieden

organisiert, sodass die Neandertaler neben dem größeren Sehzentrum auch

größere Hirnareale dafür benötigt wurden, um die massigeren Körper zu

kontrollieren, sodass zuwenig Gehirnkapazitäten übrig blieben, um

komplexere Aufgaben wie etwa Sozialverhalten zu bewältigen. Bocherens et

al. (2016) haben nachgewiesen, dass Neandertaler auch ohne äußere

Einflüsse, wie Umwelt- oder Klimaveränderungen ihre Überlebensstrategien

variierten. Mit einer neuen Methode zeigen sie, dass die Vorfahren der

heutigen Menschen vor 250.000 Jahren moderner in ihrer Entwicklung waren

als bisher gedacht. Wird das Klima kälter oder wärmer, müssen sich

Arten in ihrer Überlebensstrategie anpassen – dies gilt auch für unsere

Vorfahren, die ausgestorbenen Neandertaler. Man hat nun herausgefunden,

dass sich die Neandertaler auch ohne äußere Einflüsse weiterentwickelt

haben und damit dem modernen Menschen ähnlicher sind als bisher vermutet.

Aber obwohl Neandertaler und moderne Menschen ähnlich große Gehirne

haben, war bislang wenig darüber bekannt, ob sich die Gehirne darin

unterscheiden, wie viele Nervenzellen sie während der Gehirnentwicklung

bilden. Ein Forscherteam des Max-Planck-Institut für molekulare

Zellbiologie und Genetik in Dresden konnte nun (2022) zeigen, dass die

Variante eines Proteins, das moderne Menschen in sich tragen, sich nur

um eine einzige Aminosäure von der Neandertaler-Variante unterscheidet,

was aber eine entscheidende Rolle bei der Gehirnentwicklung spielt.

Durch diese Protein-Variante

bildet sich vermehrt ein Typ von Vorläuferzellen im Gehirn von modernen

Menschen, die basalen radialen Gliazellen, die den Großteil der

Nervenzellen im sich entwickelnden Neocortex produzieren, was bedeutet,

dass es aufgrund dieser einzigen menschenspezifischen Veränderung einer

Aminosäure zu einer vermehrten Bildung von Nervenzellen im sich

entwickelnden Frontallappen des Neocortex von modernen Menschen kommt.

Es ist durchaus denkbar, dass dies die kognitiven Fähigkeiten des

modernen Menschen, die auf dem Frontallappen beruhen, gefördert hat.

Die Veränderung der Gehirnmasse wird sich in der Zukunft noch

fortsetzen.

Zwei Theorien zur Erklärung: Die Umstellung der Ernährung vom Jäger

zum Ackerbauer oder die geringeren geistigen Ansprüche, die Ackerbau im

Vergleich zur Jagd an das menschliche Gehirn stellt.

Ein Großteil der gegenwärtigen genetischen Variation innerhalb des Menschen geht auf die vor etwa einer halben Million Jahren geschätzte Spaltung zwischen den Populationen, die zu modernen Menschen und zu Neandertalern wurden, zurück. Viele Menschen tragen Gene von Neandertalern in sich. Welche Gene aber auf gemeinsame Vorfahren von Homo sapiens und Neandertalern zurückgehen und welche später durch gemeinsame Nachkommen der beiden in den Genpool des modernen Menschen gelangt sind, ist oft schwer zu unterscheiden. Schaefer at al. (2021) beschreiben einen neuen Algorithmus zur Inferenz von Vorfahren-Rekombinationsgraphen, der auf große genomweite Datensätze skaliert, und demonstrieren seine Genauigkeit an realen und simulierten Daten. Daraus wurden Karten innerhalb der menschlichen Genome von archaischer Abstammung und von genomischen Regionen konstruiert, die nicht mit archaischen Homininen geteilt werden, entweder durch Vermischung oder unvollständige Sortierung der Abstammungslinien. Diese Karten zeigen an, welche Gene die unterschiedlichen Gruppen moderner Menschen mit den Neandertalern und Denisova-Menschen teilen. Mit statistischen Methoden untersuchte man dabei die Erbgutträger, also die Chromosomen ohne die Geschlechtschromosomen. Dabei macht man Regionen ausfindig, in denen keine Gene zu finden waren, die moderne Menschen mit den Neandertalern oder den Denisova-Menschen teilen, wobei dies etwa sieben Prozent des Genoms betraf. Man fand unter anderem zwei Gene, die vor allem im Gehirngewebe abgelesen werden und ein Gen für die Wegbahnung von Nervenfasern, was darauf hindeutet, dass sich diese Körperregionen bei der Evolution des Homo sapiens in besonderem Maße entwickelt haben.

Körpergröße, Gehirngröße und Klimawandel

Man vermutet, dass Umwelt-, demografische, soziale, diätetische und technologische Faktoren bei der Entwicklung der Gehirngröße eine Rolle spielen. Will et al. (2020) untersuchen den Einfluss von Umweltfaktoren auf die Entwicklung der Körper- und Gehirngröße der Gattung Homo während der letzten Million Jahre, indem man einen großen Fossildatensatz mit globalen paläoklimatischen Rekonstruktionen und formalisierten Hypothesen kombinierte. In Übereinstimmung mit der Bergmannschen Regel identifizierte man dabei die Temperatur als einen der wichtigsten Prädiktoren für die Variation der Körpergröße bei Homo. Im Gegensatz dazu korrelierten die Nettoprimärproduktivität der Umwelt und die langfristige Variabilität der Niederschläge mit der Gehirngröße, erklärten aber nur einen geringen Teil der beobachteten Variation. Diese Zusammenhänge sind wahrscheinlich auf einen indirekten Umwelteinfluss auf kognitive Fähigkeiten und Aussterbewahrscheinlichkeiten zurückzuführen, denn die meisten der untersuchten Umweltfaktoren stimmten nicht mit der Entwicklung der Körper- und Gehirngröße überein, was vermutlich auf komplexe Szenarien hinweist, die der Entwicklung der wichtigsten biologischen Merkmale des späteren Homo zugrunde liegen. Stibel (2023) hat in diesem Zusammenhang jüngst den Klimawandel als zentralen Umweltfaktor untersucht, indem er mehrere paläoklimatische Aufzeichnungen nutzte, in denen Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Niederschlag mit Veränderungen der Gehirngröße von Homo-Exemplaren in den letzten fünfzigtausend Jahren verglichen werden. Es zeigte sich, dass in den regionalen und globalen Paläoklimaaufzeichnungen die Gehirngröße bei Homo in Zeiten der Klimaerwärmung im Durchschnitt deutlich geringer war als in kühleren Perioden. Geologische Epochen wiesen ähnliche Muster auf, wobei die Wärmeperioden des Holozäns signifikant kleinere Gehirne aufwiesen als diejenigen, die während der Eiszeiten am Ende des Spätpleistozäns lebten. Die Überprüfung der raum-zeitlichen Muster ergab, dass die Anpassungsreaktion vor etwa fünfzehntausend Jahren begonnen hat und möglicherweise bis in die Neuzeit andauert. In geringerem Maße waren auch die Luftfeuchtigkeit und die Niederschlagsmenge für die Gehirngröße ausschlaggebend, wobei trockene Perioden mit einer größeren Gehirngröße bei Homo zusammenhängen dürften. Die Ergebnisse deuten also darauf hin, dass die Größe des menschlichen Gehirns eine adaptive Reaktion auf einen Klimawandel ist, die durch eine natürliche Selektion als Reaktion auf Umweltstress hervorgerufen wird.

Bekanntlich gilt ein großes Gehirn gilt bei Vergleichen im Tierreich als Indikator für mehr geistige Leistung, sodass nach Seymour et al. (2019) die frühen Mitglieder des menschlichen Stammbaums den heutigen Schimpansen und Gorillas überlegen gewesen sein müssten, denn deren Gehirne sind höchstens genauso groß, wenn nicht kleiner als die des Australopithecus. Ein besseres Maß für die Gehirnleistung ist allerdings die Dichte, mit der Neuronen über Synapsen miteinander verknüpft sind, wobei diese Synapsen auch die anteilsmäßig höchsten Anforderungen an die Energieversorgung stellen. Das menschliche Gehirn verwendet etwa siebzig Prozent seiner Energie für die Aktivität der Synapsen, sodass man die Gehirne der Primatenarten anhand ihrer Blutversorgung vergleichen müsste. Je leistungsfähiger ein Gehirn, desto mehr Treibstoff muss demnach über das Blut zugeführt werden, und die Blutversorgung, die sich an der Größe der Arterien ablesen lässt, ist bei einem Gorilla etwa doppelt so hoch wie bei Lucy und ihren weiter entfernten Anverwandten, darunter auch Ardipithecus. Insgesamt wirkt es so, als hätten die Mitglieder der Ahnenreihe des Homo sapiens in den vergangenen Millionen Jahren aus einer schlechteren Startposition stark aufholen müssen, denn heute liegt der moderne Mensch bei einem Verhältnis von Gehirngröße zu Blutzufuhr, das dem der Menschenaffen entspricht, die allerdings verglichen mit diesen ein konkurrenzlos größeres Gehirn besitzen. Nach derzeitigem Kenntnisstand haben Australopithecinen keine Werkzeuge angefertigt, denn erst von ihren Nachkommen, den frühen Angehörigen der Gattung Homo existieren Hinweise auf ein Verhalten, das höhere kognitive Leistungen erfordert. Möglicherweise würden die heutigen Menschenaffen in einem fiktiven IQ-Test doch besser abschneiden, oder wie es in einer Tageszeitung stand: "Vormenschen wie Lucy waren dümmer als moderne Gorillas" ;-)

Anmerkung zu Lucy: Ob Lucy bzw. Australopithecus afarensis jedoch tatsächlich einen direkten Vorfahren des modernen Menschen darstellt, ist nach wie vor umstritten, doch zumindest wird eine unmittelbare Verwandtschaft mit der späteren Gattung Homo angenommen. Den Namen erhielt das Lucy übrigens von dem bekannten Beatles-Song Lucy In The Sky With Diamonds, der am Tag der Entdeckung im Forschercamp mehrfach vom Tonband abgespielt wurde. Man geht davon aus, dass es sich bei Lucy um ein Weibchen gehandelt hat, wirklich belegt ist das jedoch nicht. Zum Zeitpunkt ihres Todes – möglicherweise starb sie durch einen Sturz von einem hohen Baum – dürfte Lucy zwischen zwölf und 20 Jahre alt gewesen sein. Analysen der bisher bekannten Skelettteile zeigen ziemlich eindeutig, dass Australopithecus afarensis bereits aufrecht ging und vermutlich weit über einen Meter groß war. Andere anatomische Merkmale sprechen hingegen dafür, dass Lucy zumindest zeitweise auch auf den Bäumen lebte. Das Original von Lucys Skelett wird heute im Nationalmuseum von Äthiopien in Addis Abeba verwahrt.

Nach Ansicht von Anthropologen hat der frühe Homo sapiens mit hoher Wahrscheinlichkeit denselben Verstand besessen hat Menschen der Neuzeit, wobei alles, was ihm fehlte, die Geschichte an Entdeckungen ist, die hinter den Menschen liegt. Manche sind sogar der Meinung, dass die Menschen in der Urzeit über eine höhere Intelligenz verfügten als heute, denn die intellektuellen Fähigkeiten der Menschheit nahmen mit dem Aufkommen der Landwirtschaft und dem starken Anwachsen der Bevölkerung vor rund 15000 Jahren ab, also mit dem Phänomen der Domestikation. Bekanntlich gibt es diesen Vorgang auch bei Tieren, die domestiziert werden, denn sie müssen nicht mehr für sich selber sorgen und dementsprechend auch weniger Probleme selbst lösen, sodass ihre Gehirne durch den fehlenden Selektionsdruck allmählich schrumpfen. Von den rund dreißig Tiergruppen, die vom Menschen domestiziert wurden, hat jede einzelne 10 bis 15 Prozent ihres Gehirnvolumens im Vergleich zu der ursprünglichen Art verloren. Dieses Phänomen geht unter anderem auch mit reduzierter Aggressivität, einer zierlicheren Statur, kleineren Zähnen und flacheren Gesichtern einher. Eine Studie, die die kognitiven Fähigkeiten von Wölfen und Hunden verglich, kam zu dem Ergebnis, dass Wölfe die besseren und vor allem hartnäckigeren Problemlöser sind, während Hunde relativ schnell bei ihren Herrchen nach Hilfe suchen und deren Signale besser interpretieren können. Studien zur tierischen Kognition haben Zusammenhänge zwischen dem absoluten Gehirnvolumen und den Unterschieden der Spezies in den Exekutivfunktionen aufgezeigt. Haushunde bieten entgegen den diesbezüglichen Untersuchungen bei Primaten aufgrund ihrer engen genetischen Verwandtschaft, aber auch der enormen intraspezifischen Variation, eine gute Möglichkeit, solche Fragen zu untersuchen. Horschler et al., 2019) haben anhand der Daten von mehr als 7000 reinrassigen Hunden aus 74 Rassen und der Kontrolle der genetischen Verwandtschaft zwischen den Rassen starke Zusammenhänge zwischen dem geschätzten absoluten Gehirngewicht und den Rassenunterschieden in der Kognition identifiziert, wobei insbesondere beim Kurzzeitgedächtnis und der Selbstkontrolle größere Rassen deutlich besser abschnitten. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass evolutionäre Zunahmen der Hirngröße positiv mit Unterschieden in der exekutiven Funktion verbunden sind, auch wenn es keine primatenartige Neuroanatomie gibt. Die Menschen haben verschiedene Arten von Haushunden für unterschiedliche Aufgaben wie Jagen, Hüten, Bewachen oder Begleiten gezüchtet, wobei diese Verhaltensunterschiede das Ergebnis zerebraler Unterschiede sein muss. Hecht et al. (2019) haben untersucht, ob und wie die selektive Zucht durch den Menschen die grobe Gehirnorganisation bei Hunden verändert hat. Dabei wurden regionale volumetrische Variationen an 62 Rüden und Hündinnen von 33 Rassen erfasst, wobei die neuroanatomische Variation bei allen Rassen deutlich sichtbar ist, die aber nicht zufällig über das Gehirn verteilt ist. Die Variation in diesen Netzwerken war dabei nicht einfach das Ergebnis einer Variation der Gesamtgehirngröße, der Gesamtkörpergröße oder der Schädelform, sondern die Anatomie dieser Netzwerke korrelierte signifikant mit unterschiedlichen Verhaltensspezialisierungen wie Sichtjagd, Duftjagd, Bewachung und Kameradschaft. Eine phylogenetische Analyse ergab auch, dass die meisten dieser Veränderungen in den Endzweigen des phylogenetischen Stammbaums der Hunde stattgefunden haben, was auf eine starke, erst kürzlich erfolgte Selektion bei den einzelnen Rassen verweist.

Menschliche Säuglinge kommen bekanntlich neurologisch unreif zur Welt, was möglicherweise auf den widersprüchlichen Selektionsdruck zwischen zweibeiniger Fortbewegung und Gehirnentwicklung zurückzuführen ist, wie die Hypothese des geburtshilflichen Dilemmas nahelegt, das Frémondière et al. (2022) untersucht haben. Australopithecinen waren dabei ideal für die Untersuchung dieses Zielkonflikts, da diese ein zweibeinig angepasstes Becken, aber relativ kleine Gehirne besaßen. Geburtssimulationen zeigten, dass die Rotationsgeburt nicht allein aus der Knochenmorphologie abgeleitet werden kann, da verglichen mit den Menschenaffen die Geburt bereits bei den Australopithecinen vor zwei bis vier Millionen Jahren schon schwierig war. Vormenschen wie Lucy besaßen noch ein relativ kleines, affenähnliches Gehirn, ihr Becken wies aber bereits deutliche Anpassungen an den aufrechten Gang auf.

Basierend auf einer Reihe von Beckenrekonstruktionen und fötalen Kopfgrößen deuten die von den Forschern und Forscherinnen vorgenommenen Simulationen darauf hin, dass schon die Australopithecinen wie die Menschen heute unreife Neugeborene mit relativ kleineren Köpfen zur Welt brachten als nicht-menschliche Primaten derselben Körpergröße, insbesondere wenn die Dicke der Weichteile angemessen approximiert wurde. Australopithecus-Babys waren daher bei der Geburt ähnlich neurologisch unterentwickelt und auf Hilfe angewiesen wie die Menschenbabys heutzutage.

Man kann daher zu dem Schluss, dass Australopithecinen für die Versorgung ihrer Kinder eine kooperative Aufzucht benötigten, sodass diese Voraussetzungen für eine fortgeschrittene kognitive Entwicklung daher eine Folge der Anpassungen des Skeletts an die zweibeinige Fortbewegung gewesen zu sein scheinen, die dem Auftreten der Gattung Homo und der zunehmenden Enzephalisierung vorausgingen.

Das sind alles Merkmale, die mit den Veränderungen, die der moderne Mensch durchlaufen hat, in Einklang stehen. Die Gehirngröße ist beim Menschen seit der Steinzeit um gut zehn Prozent geschrumpft und liegt heute im Durchschnitt bei 1350 Kubikzentimetern. Der Cro-Magnon Mensch hatte hingegen noch ein Hirnvolumen von etwa 1500 Kubikzentimetern. Auch beim Menschen ist das Gehirn zwar insgesamt geschrumpft ist, doch hat sich das Stirnhirn stetig vergrößert, also in jenem Bereich, in dem das Sozialverhalten primär geregelt wird (Zimmerschied, 2016).

Nach neuesten Untersuchungen (DeCasien et al., 2017) hängt die Größe des Gehirns bei Primaten mehr mit der Art der Ernährung zusammen als mit dem Sozialverhalten. Dabei untersuchte man mehr als 140 Arten von Nicht-Menschenaffen und berücksichtigte verschiedene Ernährungsweisen (Blätter-, Frucht- und Allesfresser), sowie verschiedene Aspekte des sozialen Zusammenlebens, wie Gruppengröße, Gruppenstruktur und Paarungsverhalten. Dabei zeigte sich, dass die Ernährungsweise die Gehirngröße deutlich besser vorhersagte als die verschiedenen sozialen Parameter. Nachdem man die Verwandschaftsverhältnisse unter den verschiedenen Spezies und ihre Körpergröße berücksichtigt hatte, fand man bei den Früchte-fressenden Primaten rund 25 Prozent mehr Gehirngewebe als bei Pflanzenfressern. Eine Begründung, warum Früchte als Nahrungsbasis in der Evolution zu einem größeren Gehirn führen sollte, wäre zum einen, dass Früchte einen höheren Energiegehalt als Blätter haben, zum anderen sind auch die kognitiven Anforderungen bei der Suche nach Früchten und bei ihrem Verzehr höher. So braucht es ein gutes Gedächtnis, um sich daran zu erinnern, wo es das Obst zu finden gibt, sowie Geschick beim Pflücken an schwer zugänglichen Orten und beim Öffnen schwer verdaulicher Schalen.

Übrigens steht die Größe des Gehirns nicht nur in Relation zur Intelligenz des Menschen, sondern bestimmt etwa auch, wie bitter er den Geschmack von Tonic Water empfindet. Offenbar gibt es eine Beziehung von Gehirngröße und Geschmackswahrnehmung, d. h., die Gehirngröße beeinflusst, wie Menschen Essen und Trinken wahrnehmen. Untersuchungen haben gezeigt, dass die linke Seite des entorhinalen Cortex, also jener Bereich des Gehirns, der für Gedächtnis, Geruch und visuelle Wahrnehmung verantwortlich ist, bei Menschen, die Chinin als weniger bitter empfanden, größer ist (Hwang et al., 2019).

Hirnforscher sind sich einig, dass sich das Gehirn in der Evolution

des Menschen deshalb stark vergrößert hat, da er in der Evolution mit

bedeutenden kognitiven Herausforderungen konfrontiert war. So besagt die

Theorie einer ökologisch bedingten Intelligenz, dass

der Anstoß zu dieser Entwicklung die Notwendigkeit für den Menschen

war, nicht nur genügend Nahrung zu finden, sondern diese auch zu lagern

und zu verarbeiten. Dabei begann sich das menschliche Gehirn dadurch

noch zu vergrößern, als der Mensch das Garen entdeckte und sich damit

schwerverdauliche Pflanzen als Nahrungsquelle verfügbar machen konnte.

Die Theorie der sozial bedingten Intelligenz sieht vor

allem in den sozialen Herausforderungen den eigentlichen Anstoß für die

menschliche Gehirnentwicklung, denn es galt bei der Jagd auf Wildtiere

zu kooperieren, Allianzen zu bilden oder auch unliebsame Konkurrenten zu

manipulieren, was von den Menschen ausgeprägte geistige Fähigkeiten

erfordert. Die Theorie einer kulturell bedingten Intelligenz

postuliert hingegen, dass das Lernen und die kulturelle Weitergabe

ökologisch relevanter Fähigkeiten über Generationen hinweg zur

Vergrößerung des menschlichen Gehirns geführt hat. Vermutlich ist die

Gehirngrößenentwicklung durch alle diese Faktoren mitbestimmt worden,

wobei nach Computersimulationen die ökologischen und sozialen

Bedingungen wohl den meisten Einfluss gehabt haben. Mit einem Anteil von

sechzig Prozent konnte die tatsächliche Größe des Gehirns als Anpassung

des einzelnen Menschen an die herrschenden ökologischen Bedingungen und

mit einem Anteil von dreißig Prozent als Kooperation der Menschen bei

der Anpassung an die Umwelt erklärt werden, während die Konkurrenz

zwischen Individuen kaum eine Rolle spielt. Offenbar macht nicht das

soziale Verhalten den Menschen aus, sondern seine Anpassungsfähigkeit,

denn der Mensch hat überall auf der Welt Nischen zum Überleben gefunden

(González-Forero & Gardner, 2018).

Klima und Gehirngröße

Die zunehmende Körper- und Gehirngröße stellt ein zentrales makro-evolutionäres Muster in der Entwicklung der Hominiden dar, doch die Mechanismen hinter diesen Veränderungen sind unklar. Man vermutet als Ursachen Umwelt-, demographische, soziale, diätetische und technologische Faktoren. Will et al. (2021) überprüften den Einfluss von Umweltfaktoren auf die Evolution der Körper- und Gehirngröße in der Gattung Homo über die letzte Million Jahre, indem sie einen großen Fossildatensatz mit globalen paläoklimatischen Rekonstruktionen kombinierten. Dabei identifizierten sie die Temperatur als einen Hauptprädiktor für die Variation der Körpergröße innerhalb von Hominiden in Übereinstimmung mit der Bergmannschen Regel, die zu erklären versucht, wieso sich nahe verwandte Arten endothermer Tiere in unterschiedlichen geographischen Regionen in bestimmten Merkmalen unterscheiden. Die Bergmannsche Regel besagt kurz, dass die Vertreter nah miteinander verwandter Arten in kälteren Regionen im Allgemeinen größer und auch kompakter sind als die in warmen Regionen. Der Zoologe und Arzt Carl Bergmann fand diesen Zusammenhang zwischen Körpergröße und Klimazone im Jahre 1847. Auch heute leben im Durchschnitt größer gebaute Menschen eher in kälteren Klimazonen, doch die Gehirngröße scheint allerdings nach Lage der bekannter Studien beim Menschen seit Beginn des Holozäns allgemein zu schrumpfen. Will et al. (2021) kombinierten über viele Jahre gesammelte Größen-Daten mit einer neu entwickelten Rekonstruktion der regionalen Klimaverhältnisse weltweit, bis zu eine Million Jahre vor unserer Zeit. So ließ sich bestimmen, in welchem spezifischen Klima die jeweils untersuchten Menschen gelebten hatten; unter anderem wurden hierfür der jährliche Temperatur- und Niederschlagsdurchschnitt und das kälteste bzw. trockenste Quartal eines Jahres rekonstruiert. Die Studie konnte so erstmals das Verhältnis zwischen Klimaverhältnissen und der Körper- und Gehirngröße unserer Gattung analysieren. Die Ergebnisse zeigen, dass das durchschnittliche Körpergewicht der Menschen zwischen einer Million und 10.000 Jahren vor heute erheblich schwankte und eine klare Korrelation mit Klimaverhältnissen aufweist: Menschen in kälteren Regionen waren tendenziell schwerer. Diese Daten deuten darauf hin, dass das Klima, insbesondere die Temperatur, der Haupttreiber für die Veränderungen des Körpergewichts in der letzten Million Jahre war. Heute lebenden Menschen in wärmeren Klimazonen sind tendenziell leichter gebaut als Menschen in kälteren Klimazonen.Bei der Größe des Gehirns untersuchte man ebenfalls den Einfluss von Umweltfaktoren für die Gattung Homo, fand allerdings nur schwache Korrelationen vor und keinen Gleichschritt mit der Entwicklung des Körpergewichts. Tendenziell war das Gehirn der Menschen größer, die in Steppen oder Grasland mit wenig geschlossener Vegetation lebten, aber auch in Gebieten, die über Jahrtausende ökologisch stabil waren. Hier haben Menschen große Beutetiere gejagt, wie auch archäologische Belege zeigen. Diese komplexe Aufgabe könnte die Evolution größerer Gehirne vorangetrieben haben. Für das Wachstums des Gehirns könnten demnach eher nicht umweltbedingte Faktoren eine Rolle spielten, spekulieren die Forscher, etwa eine vielfältigere Ernährung und zusätzliche kognitive Herausforderungen durch ein zunehmend komplexes soziales Leben und höher entwickelte Technologie. Eine entscheidende Erkenntnis dieser Studie ist also, dass unterschiedliche Klimafaktoren die Gehirn- und Körpergröße bestimmen, sie stehen nicht unter demselben evolutionären Druck. Die Umwelt hatte einen viel größeren Einfluss auf das Körpergewicht als auf die Gehirngröße. In stabilen und offenen Gebieten gibt es einen indirekten Umwelteinfluss auf die Gehirngröße, denn die Menge an Nährstoffen aus der Umwelt musste ausreichen, um die Erhaltung und das Wachstum der großen und besonders energiehungrigen Gehirne zu ermöglichen.

Nahrungssuche in der Kindheit und Jugend fördert Gehirngröße der Primaten

Veen et al. (2023) untersuchten die jahreszeitliche Zusammensetzung der Nahrung, das Verhalten bei der Nahrungssuche und das botanische Wissen der Mbendjele BaYaka-Sammlerkinder in der Republik Kongo. Neben der Beobachtung des Verhaltens führte man auch Nährwertanalysen der gesammelten Nahrung durch. Die Daten, die man durch Langzeitbeobachtungen mit ganztägigen Beobachtungen gewonnen hat, zeigen ein hohes Maß an saisonalen Schwankungen in der Ernährung und den Suchaktivitäten der BaYaka-Kinder als Reaktion auf die saisonale Verfügbarkeit ihrer Nahrungsquellen. Die BaYaka-Kinder waren mehr als die Hälfte der Zeit unabhängig von den Erwachsenen auf Nahrungssuche und sammelten und verzehrten vor allem Fallfrüchte, Samen und Knollen, aber die Kinder kletterten auch auf 40 Meter hohe Bäume, um Honig oder Früchte zu sammeln, was mitunter sehr riskant sein kann Bei diesen am häufigsten konsumierten Nahrungsmitteln stellte man eine früh einsetzende Spezialisierung der Fähigkeiten zur Nahrungssuche bei Kindern fest, ähnlich der geschlechtsspezifischen Aufteilung der Nahrungssuche bei Erwachsenen. So verzehrten Kinder eher Obst- und Samenarten, wenn mehr Jungen und Männer in der Gruppe waren, und Mädchen sammelten eher Knollenarten als Jungen. Advertisement Diese frühe geschlechtsspezifische Spezialisierung der Fähigkeiten zur Nahrungssuche in Verbindung mit dem hohen Grad an Nahrungsaustausch in Jäger- und Sammlergesellschaften ermöglichte der menschlichen Spezies vermutlich eine stabilere Energie- und Nährstoffversorgung, die es letztlich ermöglicht haben könnte, ein wesentlich größeres Gehirn zu entwickeln als andere Primaten. In einem Test zu botanischen Kenntnissen waren die Kinder mit zunehmendem Alter genauer in der Lage, pflanzliche Nahrungsmittelarten zu identifizieren, und sie nutzten eher Früchte und Stämme zur Artenbestimmung als Blätter und Rinden. Diese Ergebnisse zeigen, wie die Sammeltätigkeiten der BaYaka-Kinder den Erwerb von Sammelfähigkeiten und botanischem Wissen erleichtern und Einblicke in die Entwicklung des verkörperten Kapitals geben können. Darüber hinaus konsumierten die BaYaka-Kinder mehr landwirtschaftliche Nahrungsmittel als Waldnahrung, was wahrscheinlich den Übergang der BaYaka zu einem gärtnerischen Lebensstil widerspiegelt. Diese Veränderung in der Zusammensetzung der Ernährung könnte erhebliche Auswirkungen auf die kognitive Entwicklung der BaYaka-Kinder haben.Gehirne von Fischen werden im warmen Wasser größer, aber diese nicht intelligenter

Die Elritze, ein Kleinfisch aus der Familie der Karpfenfische und etwa fingerlang, zählt heute trotz ihrer schlauen Überlebenstaktiken zu den gefährdeten Fischarten. Da die kleinwüchsige Elritze als Speisefisch nicht in Frage kommt, fehlt das allgemeine Interesse daran. Für den drastischen Rückgang der Elritzen sind einerseits harte Verbauungen der Gewässer etwa durch Wasserkraftwerke, die Zerstörung von Nebenarmen und Seichtwasserzonen und der einseitige Schutz aller fischfressenden Tiere, andererseits aber auch wärmere Temperaturen der Gewässer verantwortlich. Fische, die im warmen Wasser aufwachsen, entwickeln im Vergleich zu jenen in kühlerem Wasser größere Gehirne, doch schneiden diese bei Tests zur Futtersuche schlechter ab als ihre Artgenossen mit kleineren Gehirnen. Das liegt daran, dass die Fische im wärmeren Wasser mehr Energie benötigen, denn ihr Stoffwechsel und Sauerstoffverbrauch hat sich an die wärmeren Temperaturen angepasst. Obwohl die Elritzen also größere Gehirne aufweisen, bewältigten sie die täglichen Aufgaben schlechter, denn das Gehirn hat nicht an neuronaler Dichte zugenommen, benötigt aber weitere Energieressourcen, also mehr Futter, finden dieses aber schlechter.

Insektengehirn

Insekten besitzen in Segmente gegliederte Körper, bei denen jeder Abschnitt zwei Nervenknoten (Ganglien) besitzt, die wie Minihirne das jeweilige Segment steuern. Die Ganglien sind zu einer strickleiterartigen Struktur - auch metameres Nervensystem - verknüpft, die in den Kopf führt. Dort sitzt ihr größeres Pendant, das eigentliche Gehirn, und koordiniert die Signale der Nervenzellen. Insekten haben daher wie etwa auch Ringelwürmer kein Gehirn, das mit dem von Säugetieren vergleichbar wäre, sondern in ihrem Strickleiternervensystem übernimmt ein besonderer Nervenknoten, das Oberschlundganglion, wichtige Funktionen, und befindet sich bei den meisten Insekten im Kopf. Deren Strickleiternervensystem besteht aus zwei Längssträngen, die über die ganze Länge des Tieres verlaufen und in jedem Segment je ein Ganglion bilden. Jedes Segment des Körpers enthält dabei zwei Ganglien oder ein aus den beiden zusammengewachsenes Fusionsganglion, das in der Regel zur Steuerung der Organe genau dieses Segments dient. Das zum Gehirn analoge Oberschlundganglion besteht aus drei Teilen: dem Protocerebrum, dem Deutocerebrum und dem Tritocerebrum. Das Protocerebrum ist für die Optik des Insekts zuständig und mit den Augen verbunden, auch finden sich dort wichtige Verschaltungszentren, die komplexe Verhaltensweisen steuern. Durch diese Konzentration an Nervenzellen wird eine höhere Leistungsfähigkeit erreicht, denn so können Bienen und Hummeln Probleme lösen und voneinander lernen. Das Deutocerebrum verarbeitet die Informationen, die das Insekt über seine Fühler aufnimmt und steuert deren Muskulatur. Das Tritocerebrum verbindet das Oberschlundganglion mit anderen wichtigen Körperteilen des Insekts.

Das menschliche Gehirn auf dem Weg zu einer Schwarmintelligenz?

Literatur

Barr, W. Andrew, Pobiner, Briana, Rowan, John, Du, Andrew & Faith, J. Tyler (2022). No sustained increase in zooarchaeological evidence for carnivory after the appearance of Homo erectus. Proceedings of the National Academy of Sciences, 119, doi:10.1073/pnas.2115540119.

Hervé Bocherens, Marta Díaz-Zorita Bonilla, Camille Daujeard, Paul Fernandes, Jean-Paul Raynal & Marie-Hélène Moncel (2016). Direct isotopic evidence for subsistence variability in Middle Pleistocene Neanderthals. Quaternary Science Reviews, 154, 226-236.

Die Evolution des Menschen. Spektrum der Wissenschaft 2003.

Daver, G., Guy, F., Mackaye, H. T., Likius, A., Boisserie, J. -R., Moussa, A., Pallas, L., Vignaud, P. & Clarisse, N. D. (2022). Postcranial evidence of late Miocene hominin bipedalism in Chad. Nature, doi:10.1038/s41586-022-04901-z

DeCasien, A.R., Williams, S.A. & Higham, J.P. (2017). Primate brain size is predicted by diet but not sociality. Nature Ecology and Evolution, doi: 10.1038/s41559-017-0112.

Fichtel, C., Dinter, K. & Kappeler, P.M. (2020). The lemur baseline: how lemurs compare to monkeys and apes in the Primate Cognition Test Battery. PeerJ, doi:10.7717/peerj.10025.

Frémondière, Pierre, Thollon, Lionel, Marchal, François, Fornai, Cinzia, Webb, Nicole M. & Haeusler, Martin (2022). Dynamic finite-element simulations reveal early origin of complex human birth pattern. Communications Biology, 5, doi:10.1038/s42003-022-03321-z.

Fristoe, Trevor S. & Botero, Carlos A. (2019). Alternative ecological strategies lead to avian brain size bimodality in variable habitats. Nature Communications, doi:10.1038/s41467-019-11757-x.

González-Forero, Mauricio & Gardner, Andy (2018). Inference of ecological and social drivers of human brain-size evolution. Nature, 557, 554-557.

Gunz, Philipp, Neubauer, Simon, Falk, Dean, Tafforeau, Paul, Le Cabec, Adeline, Smith, Tanya M., Kimbel, William H., Spoor, Fred & Alemseged, Zeresenay (2020). Australopithecus afarensis endocasts suggest ape-like brain organization and prolonged brain growth. Science Advances, 6, doi:10.1126/sciadv.aaz4729.

Hecht, Erin E., Smaers, Jeroen B., Dunn, William D., Kent, Marc, Preuss, Todd M. & Gutman, David A. (2019). Significant Neuroanatomical Variation Among Domestic Dog Breeds. The Journal of Neuroscience, 39, 7748-7758.

Heide, Michael, Haffner, Christiane, Murayama, Ayako, Kurotaki, Yoko, Shinohara, Haruka, Okano, Hideyuki, Sasaki, Erika & Huttner, Wieland B. (2020). Human-specific ARHGAP11B increases size and folding of primate neocortex in the fetal marmoset. Science, doi:10.1126/science.abb2401.

Holloway, Ralph L., Hurst, Shawn D., Garvin, Heather M., Schoenemann, P. Thomas, Vanti, William B., Berger & Lee R., Hawks, John (2018). Endocast morphology of Homo naledi from the Dinaledi Chamber, South Africa. Proceedings of the National Academy of Sciences, dot:10.1073/pnas.1720842115.

Horschler, D. J., Hare, B., Call, J., Kaminski, J., Miklósi, Á., & Maclean, E. L. (2019). Absolute brain size predicts dog breed differences in executive function. Animal Cognition, doi:10.1007/s10071-018-01234-1.

Hwang, Liang-Dar, Strike, Lachlan T., Couvy-Duchesne, Baptiste, de Zubicaray, Greig I., McMahon, Katie, Breslin, Paul A.S., Reed, Danielle R., Martin, Nicholas G. & Wright, Margaret J. (2019). Associations between brain structure and perceived intensity of sweet and bitter tastes. Behavioural Brain Research, 363, 103-108.

Nereo Kalebic, Carlotta Gilardi, Mareike Albert, Takashi Namba, Katherine R. Long, Milos Kostic, Barbara Langen & Wieland B. Huttner (2018). Human-specific ARHGAP11B induces hallmarks of neocortical expansion in developing ferret neocortex. eLife, doi:10.7554/eLife.41241.

Kanton, Sabina, Boyle, Michael, He, Zhisong, Santel, Malgorzata, Weigert, Anne, Sanchís-Calleja, Fátima, Guijarro, Patricia, Sidow, Leila, Fleck, Jonas, Han, Dingding, Qian, Zhengzong, Heide, Michael, Huttner, Wieland, Khaitovich, Philipp, Pääbo, Svante, Treutlein, Barbara & Camp, J. (2019). Organoid single-cell genomic atlas uncovers human-specific features of brain development. Nature, 574, 418-422.

Long, Katherine R., Newland, Ben, Florio, Marta, Kalebic, Nereo, Langen, Barbara, Kolterer, Anna, Wimberger, Pauline, Huttner & Wieland B. (2018). Extracellular Matrix Components HAPLN1, Lumican, and Collagen I Cause Hyaluronic Acid-Dependent Folding of the Developing Human Neocortex. Neuron, doi:10.1016/j.neuron.2018.07.013.

Massen, Jorg J. M., Hartlieb, Margarita, Martin, Jordan S., Leitgeb,

Elisabeth B., Hockl, Jasmin, Kocourek, Martin, Olkowicz, Seweryn, Zhang,

Yicheng, Osadnik, Christin, Verkleij, Jorrit W., Bugnyar, Thomas,

Němec, Pavel & Gallup, Andrew C. (2021). Brain size and neuron

numbers drive differences in yawn duration across mammals and birds.

Communications Biology, 4, doi:10.1038/s42003-021-02019-y.

Møller, Anders Pape & Erritzøe, Johannes (2017). Brain size in birds is related to traffic accidents. Royal Society Open Science, https://doi.org/10.1098/rsos.161040.

Pearce, Eiluned, Stringer, Chris & Dunbar, R. I. M. (2013). New insights into differences in brain organization between Neanderthals and anatomically modern humans. Proceedings B of the Royal Society, doi: 10.1098/rspb.2013.0168.

Ponce de León, Marcia S., Bienvenu, Thibault, Marom, Assaf, Engel, Silvano, Tafforeau, Paul, Alatorre Warren, José Luis, Lordkipanidze, David, Kurniawan, Iwan, Murti, Delta Bayu, Suriyanto, Rusyad Adi, Koesbardiati, Toetik & Zollikofer, Christoph P. E. (2021). The primitive brain of early Homo. Science, 372, 165-171.

Schaefer, Nathan K., Shapiro, Beth & Green, Richard E. (2021).A n ancestral recombination graph of human, Neanderthal, and Denisovan genomes. Science Advances, 7, doi:10.1126/sciadv.abc0776.

Seymour, Roger S., Bosiocic, Vanya, Snelling, Edward P., Chikezie, Prince C., Hu, Qiaohui, Nelson, Thomas J., Zipfel, Bernhard & Mille,r Case V. (2019). Cerebral blood flow rates in recent great apes are greater than in Australopithecus species that had equal or larger brains. Proc. R. Soc. B, doi:10.1098/rspb.2019.2208.

DeSilva, Jeremy M., Traniello, James F. A., Claxton, Alexander G. & Fannin, Luke D. (2021). When and Why Did Human Brains Decrease in Size? A New Change-Point Analysis and Insights From Brain Evolution in Ants. Frontiers in Ecology and Evolution, 9, doi:10.3389/fevo.2021.742639.

Stibel, Jeff Morgan (2023). Climate Change Influences Brain Size in

Humans. Brain Behavior and Evolution, 98, 93-106.

Stangl, W. (2021). Das große Gähnen – Was Stangl so notiert.

Stangl, W. (2021). Warum das menschliche Gehirn geschrumpft sein könnte. Werner Stangls Psychologie News.

WWW: https://psychologie-news.stangl.eu/3941/warum-das-menschliche-gehirn-geschrumpft-sein-koennte (2021-10-26).

Stangl, W. (2022, 11. Mai). Das geburtshilfliche Dilemma in der Evolution des Menschen. arbeitsblätter news.

https://arbeitsblaetter-news.stangl-taller.at/das-geburtshilfliche-dilemma-in-der-evolution-des-menschen/

Stangl, W. (2022, 25. August). Aufrechter Gang schon früher als bisher vermutet. Stangl notiert …

https://notiert.stangl-taller.at/zeitgeistig/aufrechter-gang-schon-frueher-als-bisher-vermutet/

Stangl, W. (2023, 5. Juli). Körpergröße, Gehirngröße und Klimawandel. arbeitsblätter news.

https://arbeitsblaetter-news.stangl-taller.at/koerpergroesse-gehirngroesse-und-klimawandel/

https://bemerkt.stangl-taller.at/grosses-gehirn-durch-spezielle-nahrungssuche-in-der-kindheit-und-jugend.

Veen, Jorin, Jang, Haneul, Raubenheimer, David, van Pinxteren, Bryndan O. C. M., Kandza, Vidrige, Meirmans, Patrick G., van Dam, Nicole M., Dunker, Susanne, Hoffmann, Petra, Worrich, Anja & Janmaat, Karline R. L. (2023). Development of embodied capital: Diet composition, foraging skills, and botanical knowledge of forager children in the Congo Basin. Frontiers in Ecology and Evolution, 11, doi:10.3389/fevo.2023.935987.

Wedeen, Van J., Rosene,Douglas L., Wang, Ruopeng,Dai, Guangping,Mortazavi, Farzad,Hagmann, Patric, Kaas,Jon H. & Tseng, Wen-Yih I. (2012). The Geometric Structure of the Brain Fiber Pathways. Science, 335,1628-1634.

Will, Manuel, Krapp, Mario, Stock, Jay T. & Manica, Andrea (2021(. Different environmental variables predict body and brain size evolution in Homo. Nature Communications, 12, doi10.1038/s41467-021-24290.

Závorka, Libor, Koeck, Barbara, Armstrong, Tiffany A., So?anci, Mustafa, Crespel, Amélie & Killen, Shaun S. (2020). Reduced exploration capacity despite brain volume increase in warm acclimated common minnow. The Journal of Experimental Biology, doi:10.1242/jeb.223453.

Zimmerschied, P. (2016). Unsere genialen Vorfahren. WWW: http://www.heise.de/tp/artikel/48/48816/1.html (16-07-17)

https://nzzas.nzz.ch/wissen/das-geheimnis-des-superhirns-warum-der-mensch-ein-dermassen-grosses-gehirn-hat-ld.1388774 (18-05-25)

https://www.wissenschaft.de/umwelt-natur/entweder-oder-bei-der-hirngroesse/ (19-08-23)

https://www.mpg.de/14003039/menschliche-gehirnentwicklung-geht-eigene-wege (19-10-19)

https://www.mpg.de/16784957/naturkatastrophen-gehirngroesse?c=2191 (21-04-27)

https://www.mpg.de/19177059/0906-mozg-moderne-menschen-bilden-mehr-nervenzellen-im-gehirn-als-neandertaler-151300-x (22-09-09)

inhalt :::: nachricht :::: news :::: impressum :::: datenschutz :::: autor :::: copyright :::: zitieren ::::