Wechselhaftigkeit und Veränderlichkeit

Kommunikation zwischen verschiedenen Individuen hat sich im Verlaufe der Evolution immer weiterentwickelt. Dies war die Grundlage des Aufstiegs der Arten. Kommunikation gibt es somit nicht erst auf der menschlichen Stufe, sondern bereits auf wesentlichen niedrigeren Stufen der Evolutionsgeschichte. Die verschiedenen Tierarten haben sehr differenzierte Repertoires von Signalen herausgebildet, um den Artgenossen bestimmte Bedürfnisse, Gefahren usw. mitzuteilen.

Das Mitglied einer Affenhorde, das ein gefährliches Raubtier erspäht hat, stößt spontan einen schrillen Angstschrei aus, das die übrigen Hordenmitglieder warnt. Ein Wolf, der einem Artgenossen seine Unterwürfigkeit zum Ausdruck bringen will, nimmt eine andere Körperhaltung ein als das Leittier, das Dominanz demonstriert.Zu den umfangreichen Möglichkeiten der vorsprachlichen Kommunikation sind auf der Ebene menschlicher Kommunikation die spezifisch sprachlichen Formen hinzugekommen. Damit sind die nonverbalen Formen jedoch nicht außer Kraft gesetzt. Auch im menschlichen Miteinander demonstrieren wir mehr oder minder unbewusst oder automatisiert durch unsere Körperhaltungen, unsere Gesichtszüge, durch den Ton, die Lautstärke unserer Stimme, was wir eigentlich wollen, was in uns vor sich geht.

Musiker hören übrigens nach Studien von Dana Strait et al. (Northwestern University, Evanston) Gefühlsnuancen aus der Stimme eines Gesprächspartners heraus, denn ihr Gehirn ist durch die musikalische Ausbildung darauf trainiert, äußerst effizient komplexe akustische Signale zu erfassen und zu verarbeiten. Die Musikergehirne erfassen vor allem die komplexen Anteile des Geräuschs, die am meisten zusätzliche Information transportieren, während sie die offensichtlichen Informationen wie etwa die Tonhöhe größtenteils ausblendeten. Dadurch reagieren Musiker schneller und exakter auf die akustischen Elemente, die beim Sprechen Informationen über die Gefühlslage des Sprechers transportieren.

Quelle: European Journal of Neuroscience, Bd. 29, S. 661

Nonverbale Signale und Hinweise sind in vielen Situationen mindestens so wichtig, oft noch viel einflussreicher als die ausgetauschten sprachlichen Inhalte. Denn die nonverbalen Signale sind meist unmittelbarer, unkontrollierter, unzensierter mit unseren tatsächlichen Empfindungen verbunden. Sie sind meist ehrlicher, direkter, unverfälschter und vor allem dann von sehr großem Einfluss, wenn sich nonverbale und sprachliche Information widersprechen. Und dies ist im Alltag keineswegs selten. Denn die verschiedenen Situationen erfordern mehr oder minder die Beachtung und Einhaltung von sozialen Regeln und Normen, die vielfach ein spontanes Ausleben der Gefühle, Empfindungen nicht zulassen. Wir versuchen somit ständig, uns im Einklang mit sozialen Normen, mit weiterreichenden Zielen und Absichten zu verhalten. Oft ist es außerdem keineswegs sinnvoll, all unsere Vorhaben und Ziel offen auszusprechen. In vielen Situationen möchten wir außerdem einen ganz bestimmten Eindruck erwecken (Impressions-Management).

Unser nonverbales Verhalten spiegelt somit keineswegs immer gradlinig unseren unbewussten oder hintergründigen Emotionen wider. Oft bemühen wir uns sogar gezielt darum, unser äußeres Verhalten aktiv so zu kontrollieren, dass wir bei unserer Umgebung ganz bestimmte, erwünschte Effekte erzielen.

Direkte Informationsbeschaffung

Die Kommunikation zwischen Menschen kann auf zwei verschiedene Arten vor sich gehen: auf direkte und auf indirekte Art. Der einfachste und häufig beschrittene Weg ist, die betreffenden Personen direkt zu befragen: was sie will, worum es ihr geht, welche Ziele und Absichten sie verfolgt usw. Diese Strategie führt jedoch häufig nicht zum Ziel, da andere Personen oft nicht gewillt oder in der Lage sind, über ihre persönlichen Motive, Absichten, Stimmungen und Gefühle offen Auskunft zu geben. Nicht selten machen Personen sogar die Erfahrung, dass andere bemüht sind, ihre eigenen persönlichen Stimmungen und Gefühle vor uns, vor der Außenwelt zu verbergen. Manchmal haben sie sogar Gründe, uns zu täuschen, in die Irre zu führen.

Aber auch wenn sie willens sind, über sich Auskunft zu geben, gewährleistet dies keineswegs eine umfassende und fundierte Aufklärung. Denn ein wesentlicher Teil menschlicher Motive entzieht sich dem bewussten Zugriff und Verstehen. Unsere eigentlichen Motive sind uns oft selbst nicht klar. Oft können wir nur vordergründige, stark rationalisierte und selbstwertdienliche (und damit mehr oder minder verzerrte) Erklärungen über unser Verhalten geben.

Schließlich ist die direkte Informationsbeschaffung oft einfach nur lästig, situationsunangemessen und vor allem unnötig verkomplizierend. In laufenden Interaktionen sind wir vielfach darauf eingestellt, dass ein wesentlicher Teil wechselseitigen Austauschens und Verstehens wie von allein, relativ nebenher abläuft.

Dieses intuitive (und damit sehr ökonomische) Interaktionsverstehen wird einfach voraussgesetzt, gilt als selbstverständlicher Bestandteil einer erworbenen Interaktionskompetenz. Ständiges Nachfragen und Andeuten von Unklarheiten würde das reibungslose Miteinanderumgehen, das schnelle und unmittelbare Begreifen von sozialen Situationen stören, behindern und in unangenehmer Weise blockieren.

Um etwa das Alter eines Menschen richtig einzuschätzen, muss man nur wissen, wie und wo man dem Menschen das Alter am ehesten ansieht:

- Nase: Bei Männern sind die Altersanzeichen deutlicher als bei Frauen, denn mit höherem Alter verlieren Männer nicht nur ihre Haare, sondern sie entwickeln auch neue, nämlich borstige Haare in der Nase. Diese Veränderung tritt in der Regel jenseits der fünfzig auf.

- Hände: Hellbraune Flecken, die an Sommersprossen erinnern, können ab dem vierzigsten Lebensjahr auftreten, wobei diese Altersflecken vor allem auf dem Handrücken, im Dekolleté und im Gesicht, meist auf der Stirn oder den Wangen, zu sehen sind.

- Nasen-Lippen-Falten: Mit etwa fünfunddreißig bis vierzig Jahren kommt es zu einer Vertiefung der Falten in der Mund- und Nasenregion, wobei diese auch bei einer Veränderung der Mimik sichtbar bleiben

- Ohren: Ab dem dreißigsten Lebensjahr bilden sich oft Falten vor den Ohren und ab vierzig sind diese Falten auch deutlich unterhalb der Ohrläppchen zu erkennen.

- Nacken: Tiefe Falten im Nacken verweisen in der Regel auf ein Lebensalter jenseits der sechzig.

Indirekte Informationsbeschaffung

In der Mehrzahl von Alltags-Situationen sind wir auf mehr indirekte Methoden der Informationsbeschaffung angewiesen. Wir achten bewusst oder auch intuitiv um so mehr auf das nonverbale Verhalten: auf Veränderungen des Gesichtsausdrucks, des Augenkontaktes, der Körperhaltung, Körperbewegungen und andere nonverbale Ausdrucksweisen. Solches Verhalten ist vergleichsweise weniger bewusst kontrolliert und kontrollierbar (DePaulo 1992).

Selbst wenn die beobachteten Personen sich anstrengen, bestimmte Empfindungen und Gefühle zu verbergen, dringen diese doch mehr oder minder über nonverbale Reaktionen an die "Oberfläche" und werden für andere sichtbar und erkennbar.

Die Informationen, die über den nonverbalen Kanal an die Oberfläche dringen, bedürfen allerdings oft der Interpretation, der besonderen Empathie, um ihren Sinn zu entschlüsseln. Dieser Bereich des nonverbalen Austausches und der Aufschlüsselung oder Decodierung der zugrundeliegenden Informationen wird in der Sozialpsychologie als "nonverbale Kommunikation" bezeichnet.

Benimm-Regeln als Aspekt guter Kommunikation

Übrigens: Kleidung wirkt nicht nur nach außen, sondern auch nach innen. Studien haben gezeigt, dass Menschen, denen man einen weißen Forscherkittel angezogen hat, sich besser konzentrieren können als Menschen in Alltagskleidung; benannte man den weißen Mantel aber als Malerkittel, veränderte sich die Konzentration nicht.

In vielen Unternehmen gehört das Du heute zum normalen Umgangston, was allerdings auch Nachteile hat, denn dadurch wird persönliche Nähe im Job vorgetäuscht, die oft nicht vorhanden ist. Was keinesfalls erlaubt ist: dem Vorgesetzten oder älteren Kollegen das Du-Wort anbieten. Auch beim Grüßen kann Einiges von Anbeginn verkehrt laufen: Es grüßt immer der, der den anderen zuerst sieht. Bei der Begrüßung im Berufsleben stehen Damen - privat dürfen sie sitzen bleiben! - und Herren auf. Sich selbst stellt man stets ohne Titel, andere aber immer mit akademischen Graden vor. Dabei verwendet man stets den vollen Namen. Ranghöhere werden zuerst vorgestellt, bei Gleichrangigen gilt: Dame vor Herr, Alter vor Jugend. Damen dürfen sich übrigens auch selbst vorstellen.

Drei Mechanismen zu Klärung von Missverständnissen

Wissenschaftler haben Videoaufzeichnungen von Gesprächen in zwölf verschiedenen Sprachen aus fünf Kontinenten ausgewertet, die eine sehr unterschiedlicher Phonetik und Grammatik besitzen. Dabei zeigte sich, dass Menschen in Gesprächen drei Mechanismen nutzen, um Unklarheiten in Gesprächen aufzudecken und Missverständnisse auszuschließen. Etwa alle neunzig Sekunden vergewissern sich ZuhörerInnen im Durchschnitt, ob sie den anderen auch richtig verstanden haben, wobei eine typische Reaktion ein kurzes „Huh?“ bzw. “Häh?" ist. Ebenfalls ein wichtiger Mechanismus ist das Nachfragen mit "Wer?", "Was?", oder "Wo?". Beim dritten Mechanismus wiederholt der Zuhörer das gerade Gesagte in eigenen Worten, wobei die meisten Menschen bei der Abklärung jene Strategie wählen, die mit möglichst geringem Aufwand für die Sprecherin oder den Sprecher einhergeht. Durch diese drei Mechanismen können Missverständnisse schnell behoben oder verhindert werden.

Literatur

Dingemanse, M., Seán G. R., Baranova, J., Blythe, J., Drew, P., Floyd, S., Gisladottir, R. S., Kendrick, K. H., Levinson, S. C., Manrique, E., Rossi, G. & Enfield, N. J. (2015). Universal Principles in the Repair of Communication Problems. PLOS ONE, doi:10.1371/journal.pone.0136100.

Die Bedeutung von akademischen Graden

Die Titelsucht ist ein europäisches und vor allem österreichisches und deutsches Phänomen, denn in den USA, wo es nicht wenige Elite-Universitäten gibt, kommt der Ph. D. ohne gesellschaftliche Boost-Funktion daher, denn der Träger signalisiert damit nur, eine akademische Karriere anzustreben. In öffentlichen Ämtern oder in der Wirtschaft wird der akademische Titel gar nicht erst angeführt, während in Europa ein Doktortitel der Beweis für intellektuelle Leistungsfähigkeit bzw. akademische Beharrlichkeit gilt und daher in der Gesellschaft einen gewissen Respekt auslöst bzw. auslösen soll. Oft steht der Doktortitel auf Türschildern nur aus dem einzigen Grund, der Nachbarschaft zu zeigen, dass sie es mit jemandem aus einer Elite zu tun hat. Der Stolz auf einen Titel hat seine Wurzeln vermutlich in der bürgerlichen Gesellschaft des vorletzten Jahrhunderts, denn damals tröstete man sich mit intellektuellen Leistungen über nicht vorhandene Reichtümer oder Adelstitel hinweg, wobei man sich einen Titel erarbeiten musste. Der Motor dieses Wandels war das Bildungsbürgertum, in dem Professoren und Pastoren, Lehrer, Rechtsanwälte, Musiker, leitende Beamte als gebildeten Schichten Aufsteiger waren, deren Bildung ihr Kapital war (vgl. Zweifel, 2011).

Emotionaler Gehalt

Die starke Beschäftigung mit der nonverbalen Kommunikation rührt daher, dass der Großteil davon emotionale Informationen enthält, die ihrerseits ein mächtiger Motivfaktor des menschlichen Verhaltens ist: wie

- Ablehnung,

- Sympathie oder

- Antipathie,

- Widerwillen,

- Abscheu,

- Müdigkeit,

- Faszination,

- Bewunderung u.a..

Wir basieren unsere Gefühle und emotionalen Reaktionen nicht so sehr darauf, was wir anderen sagen, sondern darauf, was andere tun. Nonverbales Verhalten gilt für gewöhnlich als verlässlicher, echter. Vor allem wenn verbales und nicht-verbales Verhalten einander widersprechen, neigen wir dazu, uns mehr auf das nonverbale zu verlassen.

Unmittelbarkeit

Erstens unterliegt nonverbales Verhalten in geringerem Maße der (durch kontrollierte Eingriffe unseres Denkens zustande kommenden) Verfälschung. Nonverbales Verhalten verläuft immer (parallel) auf mehreren Ebenen bzw. Kanälen, und zwar aus der Sicht des Agierenden mehr oder minder intuitiv und automatisiert. Zwar ist es möglich, sich bewusst in das nonverbale Verhalten einzuschalten, Teilabläufe bewusst im Sinne bestimmter Wirkungsabsichten zu gestalten, allerdings nur in begrenzter Form. Es ist untypisch für das Alltagsverhalten und für den Durchschnittsmenschen, dass er sein gesamtes nonverbales Verhalten bewusst kontrolliert. Dies gelingt nur sehr eingeschränkt.

Das gleiche gilt für den Beobachter. Auch er nimmt die überwiegende Mehrzahl der nonverbalen Signale mehr oder minder unbewusst wahr und deutet deren Sinn auch weitestgehend unbewusst bzw. intuitiv und spontan aus. Der bewusste und kontrolliert-sprachliche Austausch ist eine Form codierter Kommunikation. Es handelt sich um keine Primärinformationen, sondern um begrifflich decodierte Beschreibungen. Es geht nicht um den Austausch primärer Informationen, sondern um sprachlich-begrifflich verarbeitete Informationen, die durch ein Raster verbaler Gewohnheiten, Regelungen und begriffliche Ordnungssysteme gefiltert, bewertet sind.

Man kann beispielsweise über Gefühle reden, versuchen, sie in Worte zu fassen. Dies ist allerdings keine Primärinformation, sondern eine codierte Form. Die Primärform ist das unmittelbare Erleben der Gefühle. Dieses Erleben kann nur begrenzt in Worte gefasst werden. Die Beschreibung bleibt immer hinter dem Primärerleben zurück, ist so etwas wie eine Kurzfassung, eine Art Schnappschuß, eine Verkürzung, eine qualitativ begrenzte Reproduktion, eine Übersetzung.

Noch näher dran ist der Beobachter der emotionalen Lage einer Person. Der mit den Gefühlen einhergehende Ausdruck des Gesichtes, der Körperbewegungen, der Stimmlage usw. vermittelt dem Beobachter einen unmittelbaren Zugang zu den Emotionen. Aber auch diese bloße Wahrnehmung ist nur eine Sekundärinformation. Immerhin aber schließt sie einen "anschaulicheren" Zugang ein, insbesondere eine größere Chance, das Wahrgenommene empathisch nachzuerleben und dadurch einen direkteren Zugang zu den Emotionen zu haben.

Wir leben in einer Comic-Welt,

in der eher Bilder wahrgenommen werden

als die Sprechblasen über den Köpfen.

Maybrit Illner

Der erste Eindruck

Eine wichtige Rolle spielen nonverbale Signale beim ersten Eindruck, den wir von jemand haben, wenn wir ihn kennenlernen. Etwa 95 % des ersten Eindrucks werden bestimmt von Aussehen, Kleidung, Haltung, Gestik und Mimik, Sprechgeschwindigkeit, Stimmlage, Betonung und Modulation (Dialekt) und nur 3 % von dem, was jemand sagt. Die Qualität des ersten Eindrucks ist aber auch von äusseren Umständen wie der eigenen Stimmung und physischen und psychologischen Befindlichkeit und der des anderen, der Situation, Phantasien, Gefühlen und positiven bzw. negativen Erlebnissen in der Vergangenheit beeinflusst. Diese Abhängigkeit von einer Vielzahl von Faktoren ist auch gleichzeitig das grösste Problem des ersten Eindrucks. Er kann leicht vollkommen falsch sein, wenn unter ungünstigen Bedingungen nonverbale Signale des Gesprächspartner fehlinterpretiert werden. Fehleinschätzungen unseres Gegenübers können dazu führen, dass wir die Person nach unserem Bild von ihr verändern. Ein negativer erster Eindruck löst unter Umständen feindselige Signale bei uns aus, die beim anderen Unsicherheit bewirken, was unseren negativen Eindruck bei einer weiteren Fehlinterpretation der Unsicherheit des anderen noch verstärkt. Naumann et al. (2009) legte Probanden Ganzkörperfotos von 123 männlichen und weiblichen Studenten vor. Eine Hälfte der Teilnehmer sollten gestellte Fotos beurteilen, die anderen sechs ungekünstelte Aufnahmen, wobei am Gesichtsausdruck, der Körperhaltung sowie der Kleidung verschiedene Persönlichkeitsmerkmale (Offenheit, Pflichtbewusstsein, Freundlichkeit, Extrovertiertheit und Neurotizismus - die Big Five der Persönlichkeitspsychologie) bzw. Merkmale wie Selbstbewusstsein, Einsamkeit und Religiosität der Fotografierten eingeschätzt werden sollten. Die Ergebnisse wurden mit der persönlichen Selbsteinschätzung der Fotografierten und deren Einstufung durch jeweils drei gute Freunde verglichen. Die Teilnehmer konnten dabei recht zuverlässige Aussagen über die fünf genannten Persönlichkeitsaspekte treffen, wobei die ungekünstelten Portraits sogar Rückschlüsse über neun der zehn untersuchten Wesenszüge erlaubten, nur der Grad des Pflichtbewusstseins ließ sich nicht anhand der Fotos ermitteln. Offensichtlich besitzt der erste Eindruck für die Beurteilung einer Person eine größere Treffsicherheit als bisher angenommen wurde, auch wenn sich mit der Nähe der Bekanntschaft die Einschätzunen noch erheblich verbessern lassen.

Ähnliches ist bei der häufigen Unterschätzung von Behinderten oder Ausländern der Fall: Man spricht in einer Art Babysprache und macht damit oft den anderen erst zu dem, den man haben will. Dieser Effekt wird zu 95 % durch körpersprachliche Signale ausgelöst. Dieser "Rosenthal-Effekt" - auch manchmal poetischer als "Pygmalion-Effekt" bezeichnet - muss jedoch nicht immer negative Folgen haben: Zur Motivation von Mitarbeitern wird Führungskräften häufig geraten, diese so zu behandeln, wie sie sein könnten, nicht unbedingt, wie sie sind.

Siehe dazu Werner Stangl: Der "Rosenthal-Effekt"

WWW: https://www.stangl-taller.at/TESTEXPERIMENT/experimentbsprosenthal.html (03-06-23)

Bekanntlich entscheiden Menschen innerhalb eines kurzen Augenblicks - innerhalb einer Zehntelsekunde -, ob der erste Eindruck ihres Gegenübers positiv oder negativ ausfällt. Nach einer Untersuchung stellen sich Menschen dabei zwei Fragen stellen, wenn sie auf einen unbekannten Menschen treffen. Die erste Frage: „Wie vertrauenswürdig wirkt das Gegenüber?“ Schon beim ersten Aufeinandertreffen versuchen Menschen unterbewusst zu entscheiden, ob sich der andere als Freund, Partner etc. eigne oder stattdessen einen Feind darstellt. Die zweite Frage: „Wie kompetent schätzt man den anderen ein?“ Allerdings ist Kompetenz erst der zweite Faktor, denn Wärme und Vertrauenswürdigkeit sind die wichtigeren Kriterien bei der Bewertung anderer Menschen. Aus evolutionärer Perspektive ist es entscheidender für unser Überleben, zu wissen, ob eine Person unser Vertrauen verdient, denn schon für die Höhlenmenschen war es wichtiger gewesen, zu erkennen, ob ihr Gegenüber sie ausrauben oder töten will, anstatt ob derjenige ein gutes Feuer machen könne. Man kann daraus schließen, dass es wichtiger ist, bei seinem Gegenüber zuerst Vertrauen zu gewinnen und erst dann zu versuchen, sich als kompetent zu präsentieren, was etwa auch für Vorstellungsgespräche gilt.

Neuropsychologen haben herausgefunden, dass zu Beginn einer jeden Begegnung und eines jeden Gesprächs die Glaubhaftigkeit des Partners eingeschätzt wird. Dies geschieht innerhalb ca. einer Sekunde völlig unbewusst über eine Analyse des Gesichtsausdrucks (besonders Augen- und Mundstellung), der Tönung der Stimme (Prosodie) und der Körperhaltung. Beteiligt hieran sind vor allem die Amygdala und der insuläre Cortex (besonders rechtsseitig) sowie der rechte temporal-parietale Cortex (Gesichterwahrnehmung) und der orbitofrontale Cortex. Unbewusst wahrgenommener emotional gesteuerter Körpergeruch, der Furcht und Unsicherheit vermittelt, könnte ebenfalls eine Rolle spielen; auch dies wird in der Amygdala verarbeitet.

Beim ersten Eindruck spielt auch die Symmetrie eine wichtige Rolle, den die wollen wir in Gesichtern von Menschen sehen. Dies ist ein altes Erbe, das man bei vielen Tieren beobachtet hat, aber auch bei Menschen: Die Partnerwahl urteilt nach der Symmetrie des Gesichts, denn die Symmetrie zeigt offenbar Gesundheit, Kraft und gute Gene. William Brown (Evolutionäre Psychologie, Uxbridge) hat auch den ganzen Körper untersucht: 77 Personen ließen sich scannen – 40 Männer, 37 Frauen, alle Anfang 20 –, daraus wurden 3D-Darstellungen genereriert, die sich aus beliebigen Blickwinkeln betrachten lassen. 87 Personen bewerteten dann die Körper des jeweils anderen Geschlechts auf einer Attraktivitätsskala. Beide Geschlechter bevorzugen symmetrisch gebaute Partner, besonders auffällig zeigte sich das beim Blick auf die Beine, denn diese müssen gleich lang sein. Man fand auch geschlechtsspezifische Unterschiede: Der ideale Männerkörper ist hoch, hat breite Schultern und eine kleine Brust, die Beine sind eher kurz. Eher lang sind sie bei der idealen Frau, die Hüften breit, die Taillen schmal. Bekanntlich zieht ein attraktives Frauengesicht Männer an und seit der Antike forschte man nach einer Formel für die Schönheit. ForscherInnen der Universitäten von Kalifornien, San Diego und Toronto untersuchten, wie unterschiedliche Positionen von Augen und Mund bei Fotos von Frauen wirken, indem männliche Studenten Bilder bewerteten, an denen der Abstand zwischen den Augen sowie zwischen Augenpartie und Mund künstlich variiert worden war. Attraktiv war ein Frauengesicht dann, wenn der Abstand zwischen Augenpartie und Mund in etwa 36 Prozent der Gesichtslänge und gleichzeitig die Distanz zwischen den Augen 46 Prozent der Gesichtsbreite entspricht. Diese Verhältnisse eines Frauengesichts sind auch jene, die besonders häufig vorkommen, woraus sich auch erklärt, warum manche Menschen durch eine neue Frisur weniger attraktiv wirken, denn Haarschnitte verändern diese Proportionen. Menschen übersetzen vermutlich alle Gesichter, die sie sehen, in Mittelwerte, d.h., die Gesichtsmaße werden in einem kognitiven Prozess zu idealen Längen- und Breitenverhältnisse gemittelt, die schließlich Attraktivität bedeuten. Durchschnittlichkeit ist vermutlich ebenso wie Symmetrie ein Merkmal, über das Menschen auf die Gesundheit eines Gegenübers schließen.

Beim Lernen in der Schule ist dies genauso, denn Schüler stellen schnell und zumindest im ersten Schritt unbewusst fest, ob der Lehrer motiviert ist, seinen Stoff beherrscht und sich mit dem Gesagten auch identifiziert. Dem Lehrer sind die von ihm ausgesandten Signale meist überhaupt nicht bewusst, und er kann sie deshalb nicht oder nur nach großem Training willentlich steuern. Wenn also ein in vielen Jahren des Lehrerdaseins ermüdeter, unmotivierter Lehrer Wissensinhalte vorträgt, von denen er selbst nicht weiß, ob sie überhaupt noch zutreffen, so ist dies in den Gehirnen der Schüler die direkte Aufforderung zum Weghören.

Attraktive Menschen erzeugen rasch einen positiven Eindruck, der die weitere Beurteilung der Person überstrahlt (Halo-Effekt) und so den Gesamteindruck oft unverhältnismässig beeinflusst. Daher wird ein gut aussehender Manager unbewusst und automatisch als energischer, erfolgreicher, intelligenter eingeschätzt, obwohl ein vielleicht weniger gut aussehender ähnliche Leistungen bringt. Auch wenn Bildung, Berufserfahrung, soziale und kommunikative Fähigkeiten auch wichtig sind, hat bei zwei ähnlich qualifizierten BewerberInnen die attraktiveren bessere Chancen. Äußerliche Attraktivität ist häufig auch ausschlaggebend dafür, in welchem Sektor Menschen auf Dauer arbeiten und welchen Berufen sie vorwiegend nachgehen, denn Untersuchungen zeigen immer wieder, dass gut aussehende Menschen bei der Einstellung bevorzugt werden, schneller befördert werden und sogar bis zu vier Prozent mehr verdienen. Einen Grund dafür, dass Menschen mit gutem Aussehen dazu tendieren, bessere Jobs zu erhalten, liegt auch in einem höheren Selbstvertrauen, das für viele Arbeitsplätze von Vorteil ist.

Bisher gingen man davon aus, dass es leichter ist, attraktiv empfundene Gesichter im Gedächtnis zu behalten, da Menschen schöne Gesichter lieber betrachten. Allerdings fanden Wiese et al. (2014) in einem Experiment, dass das nicht der Fall ist. Man zeigte Testpersonen jeweils für wenige Sekunden Bildern von gleichermaßen markanten Gesichtern, die je zur Hälfte als eher attraktiv oder eher unattraktiv eingestuft worden waren. Danach wurden den Probanden erneut Gesichter gezeigt und nach ihrem Wiedererkennen gefragt, wobei es bei attraktiven Gesichtern deutlich mehr falsch-positive Ergebnisse gab. Offensichtlich neigen Menschen dazu zu glauben, dass man ein Gesicht wiedererkennt, einfach weil man es für attraktiv hält. Neben bloßer Schönheit garantierten eher besondere Merkmale wie große Augen und volle Lippen einen hohen Wiedererkennungswert, d. h., an solche Gesichter erinnert man sich gut. Ein schönes Gesicht allein reicht also nicht, um dauerhaft in Erinnerung zu bleiben, denn ohne zusätzliche auffällige Merkmale hinterlassen attraktive Gesichter im Gedächtnis weniger ausgeprägte Eindrücke als unattraktive.

LiteraturMcAndrew, F. T. & Koehnke, S. S. (2016). On the nature of creepiness. New Ideas in Psychology, 43, December, 10–15.

Clifford, C. W. G., Watson, T. L. & White, D. (2018). Two sources of bias explain errors in facial age estimation. Royal Society Open Science, 5, doi:10.1098/rsos.180841.

Schiller, B., Gianotti, R. R. L., Baumgartner, T., Nash, K., Koenig, T. & Knoch, D. (2016). Clocking the social mind by identifying mental processes in the IAT with electrical neuroimaging. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Doi: 10.1073/pnas.1515828113.

Vacharkulksemsuk, T., Reit, E., Khambatta, P., Eastwick, P. W. Finkel, E. J. & Carney, D. R. (2016). Dominant, open nonverbal displays are attractive at zero-acquaintance. Doi:10.1073/pnas.1508932113.

In Experimenten hat man herausgefunden, welche unbewusst ablaufenden Gehirnprozesse in welcher zeitlichen Abfolge dafür verantwortlich sind, dass Menschen soziale Informationen wie etwa Sympathie oder Antipathie verarbeiten. Im Impliziten Assoziationstest (IAT) reagieren die ProbandInnen auf positive und negative Wörter sowie auf Begriffe, die sie mit der eigenen oder einer fremden Gruppe verknüpfen. Schiller et al. (2016) präsentierten Fußballfans Begriffe wie „Liebe“, „Tod“ oder die Namen von Spielern der eigenen und gegnerischen Mannschaft, und maß die funktionellen Mikrozustände im Gehirn, also kurze, teilweise nur wenige Millisekunden anhaltende Phasen, in denen ein neuronales Netzwerk aktiv ist, um einen bestimmten Verarbeitungsschritt auszuführen. Dabei ist die Reaktionszeit länger, wenn Menschen fremde Gruppen mit positiven Eigenschaften verknüpfen sollen. als wenn sie diese mit vertrauten Gruppen verbinden müssen. Es zeigte sich dabei, dass die längeren Reaktionszeiten nicht etwa auf zusätzliche Verarbeitungsschritte im menschlichen Gehirn zurückzuführen sind, sondern dass einzelne Schritte einfach länger dauern.

Es gibt Menschen, die einen schon beim ersten Kennenlernen unheimlich vorkommen: manchmal sind es die Augen, manchmal ist es der Tonfall oder ein besonderer Gesichtsausdruck, wobei es ist nicht rational begründbar ist, aber in der Anwesenheit mancher Mitmenschen fühlt man sich schlagartig unwohl. McAndrew & Koehnke (2016) haben über eintausend Probanden im Durchschnittsalter von 29 Jahren untersucht, wobei jeweils 44 Merkmale von Menschen bewertet wurden: das Verhalten, alltägliche Angewohnheiten, Marotten, Hobby, Berufe, Gestik oder ganz oberflächlich das Aussehen. Dabei zeigte sich, dass es zahlreiche Berufe gibt, die auf Anhieb unheimlich erscheinen: Bestatter, Sex-Shop-Besitzer, Tierpräparatoren oder Clowns. Die häufigsten optischen Merkmale, die ein negatives Gefühl beim Gegenüber auslösen, sind fettiges Haar, dreckige Kleidung, seltsames Lächeln, Augenringe, fahle Haut oder hervorquellende Augen. Dabei waren es überwiegend Männer, die als unheimlich und beunruhigend empfunden wurden, doch das kann daran liegen, dass drei Viertel der ProbandInnen Frauen waren und das Ergebnis dadurch verfälscht sein könnte. Generell gilt, dass man andere Menschen vor allem dann als unheimlich empfindet, wenn man ihr Verhalten nicht vorhersagen oder ihre Mimik und Gesten nicht richtig deuten kann.

Genaue Altersschätzungen des Gegenüber sind manchmal wichtig für die täglichen sozialen Interaktionen, etwa bei der Bereitstellung altersbeschränkter Dienstleistungen oder polizeiliche Untersuchungen. Frühere Arbeiten deuten darauf hin, dass diese Urteile fehleranfällig sind, aber die Prozesse, die zu diesen Fehlern führen, sind wenig erforscht. In einer systematischen Untersuchung (Clifford, Watson & White, 2018) der Verzerrung bei der Altersschätzung anhand einer großen Datenbank von standardisierten Passbildern von Australiern heterogener Altersgruppen fand man in drei Experimenten mit einer Reihe von Altersgruppen der Wahrnehmenden einen Schätzfehler des Durchschnittsalters von etwa 8 Jahren. Dabei geht dieser Fehler auf zwei unterscheidbare Verzerrungen zurück: erstens eine serielle Abhängigkeit, d. h., bei der Schätzungen orientierten sich die ProbandInnen auf das Alter des vorhergehenden Gesichts, und zweitens werden jüngere Gesichter im Allgemeinen als älter wahrgenommen als sie sind, und ältere Gesichter als jünger. Wenn die Probanden zuvor ein jüngeres Gesicht gesehen hatten, schätzten sie das folgende Gesicht auch jünger ein als es tätsächlich war. In Kombination erklären diese beiden Faktoren der Verzerrung etwa 95% der Varianz der Altersschätzungen.

Tipps für einen ersten guten Eindruck

In einem Modemagazin fanden sich fünf Tipps, um bei einer Begegnung einen positiven ersten Eindruck zu hinterlassen:

- Die richtige Kleiderwahl: Vergessen Sie den gut gemeinten Vorsatz, dass man andere nicht nach ihrem Äußeren beurteilen soll. Wir alle tun es und das ist auch nur logisch: Wenn man einer fremden Person zum ersten Mal begegnet, ist es schließlich das Aussehen, was wir von ihr zuerst registrieren. Nutzen Sie dies also bereits für Ihre Zwecke: Kleiden Sie sich dem Anlass entsprechend, legen Sie Wert auf einen guten Sitz und hochwertige Materialien. Das vermittelt Ihrem Gegenüber nämlich unbewusst, dass Sie einen hohen gesellschaftlichen und beruflichen Status haben.

- Ein gepflegtes Äußeres: „Jemanden gut riechen können“ ist nicht einfach nur so daher gesagt, sondern stimmt tatsächlich. Wenn jemand für uns gut riecht, sei es ein eigener, frischer Körpergeruch oder ein betörendes Parfum, dann sind wir dieser Person eher zugeneigt. Dasselbe gilt aber auch generell für ein gepflegtes, sauberes Äußeres. Doch Achtung, halten Sie Maß. Ein aufdringlicher Duft oder ein aalglatter Auftritt können schnell unsympathisch und eingebildet wirken.

- Ein fester Blick und eine offene, gerade Haltung: Wenn wir eine fremde Person treffen, dann achten wir auch sehr genau auf deren Körpersprache, um Empathie zu zeigen. Wenn Sie immer hastig zur Seite schauen, oft blinzeln, desinteressiert wirken oder gekrümmt und mit abwehrender Haltung dastehen, dann vermittelt das jedoch schnell einen falschen Eindruck. Ihr Gegenüber wird sich nämlich schnell unwohl fühlen, weil er Ihre Angst, Scheu oder Schüchternheit unbewusst nachempfindet. Versuchen Sie deshalb, von Anfang an dem anderen interessiert in die Augen zu sehen und mit einer offenen, selbstbewussten Körperhaltung zu punkten. Tanya Vacharkulksemsuk et al. (2016) empfehlen bei einem erster Kontakt, wenn es um einen kurzen positiven Eindruck beim Gegenüber geht, eine offene, gestreckte Körperposition einzunehmen, um den eigenen Erfolg zu erhöhen. Menschen mit einer offenen Körperposition enorm erhöhte Chancen, denn sie werden als anziehender, dominanter und mit höheren Verdienstchancen eingeschätzt, was auch für Fotos gilt. Testpersonen hatten signifikant höhere Erfolgschancen mit Fotos, auf denen sie ihre Gliedmaßen von sich streckten und weniger geschlossen dastanden. Eine solche "expansive" Körperhaltung signalisiertOffenheit und Dominanz und funktioniert sowohl bei Frauen als auch bei Männern, der Effekt ist bei letzteren allerdings ein wenig stärker. Im Gegensatz zu Augenfarbe oder Gesichtsform ist die Haltung ein Merkmal, das sehr leicht verbessert werden kann und hilft, die Erfolgschancen zu optimieren.

- Eine ruhige, gefestigte Stimme: Nun stehen Sie also vor der fremden Person, die Sie beeindrucken wollen. Wichtig ist jetzt nicht nur, was Sie sagen, sondern auch, wie Sie es tun. Hier ist es ähnlich wie bei der Körperhaltung: Je nachdem, wie Sie sich geben, beeinflussen Sie das Wohlbefinden Ihres Gegenübers. Stottern, verhaspeln, flüstern oder eine zu schrille Stimme lassen Sie unsicher wirken und vermitteln diesen Eindruck auch weiter. Eine zu laute, aufgesetzte Stimme sorgt jedoch ebenfalls für Minuspunkte in Sachen Sympathie. Wichtig ist also, dass Sie auch ganz wortwörtlich den richtigen Ton finden. Tipp: Denken Sie an eine leckere Mahlzeit und sagen Sie Mhmmm. Von diesem grundlegenden Ton, den Sie geäußert haben, sollten Sie bei Gesprächen nicht zu sehr abweichen, um einen selbstsicheren Eindruck zu hinterlassen.

- Höflichkeit und Lächeln: So selbstbewusst und überzeugend Ihr Eindruck durch die vorherigen Tipps wirkt, vergessen Sie nicht, freundlich zu bleiben. Ein fester Händedruck zur Begrüßung, ein nettes Lächeln, vielleicht auch noch ein EHRLICHES Kompliment, schon fühlt sich Ihr Gegenüber wohl und zerstreut mögliche negative Vorurteile unbewusst. Bleiben Sie jedoch authentisch, denn gespieltes Einschmeicheln wird schnell wahrgenommen und wirkt sich dann natürlich negativ auf den ersten Eindruck aus.

Quelle: http://www.desired.de/ (15-12-02)

Verbindung mit dem verbalen Verhalten

Die Sprache ist dem Menschen gegeben,

um seine Gedanken zu verbergen.

Charles Maurice de Talleyerand

Beim Menschen ist nonverbales Verhalten eng mit dem verbalen Verhalten verwoben, wobei nonverbale Signale das Verbale ersetzen, unterstreichen, betonen, ihm widersprechen, es abschwächen können. Wenn wir beschreiben wollen, wie groß der geangelte Fisch war, nehmen wir womöglich die Hände zu Hilfe, um dessen Größe zu veranschaulichen. Die nonverbale Kommunikation bei sprachlicher Kommunikation wird in drei Formen unterteilt:

- vocal characterizers - Lachen und Schluchzen während des Redens auch hörbares Gähnen, Stönen oder Rülpsen.

- vocal qualifiers - Variationen der Tonhöhe und der Stimmlage

- vocal segregates - Laute oder auch die Stille, die zwischen der Artikulation einzelner Wörter erscheinen, so wie „uh`s“, „ah`s“, „mmmh`s“ und Ähnliches. Auch eingeschlossen sind Perioden der Nicht-Vokalisation innerhalb einer Äußerung, die starke kommunikative Bedeutung haben können. So wird eine Person, die versucht, Bedächtigkeit zu fördern, oft kurze Pausen zwischen den Wörtern machen.

Häufig versuchen wir auch, das Gesagte mit Hilfe des gesamten Körpers zu verdeutlichen. Unser Körper stellt symbolisch das Gesagte dar. Wir beschreiben das Vorbeirauschen eines Motorrads, indem wir einen entsprechendes Geräusch nachahmen und mit den Händen oder gar dem ganzen Körper das Vorbeizischen nachmalen. Oder man lässt sich eine Wendeltreppe rein verbal beschreiben … ;-)

Die Bedeutung von nonverbalen Signalen ist nicht generell festgelegt, sondern variiert mehr oder minder je nach Kultur und Kontext, je nach Anteil des Gelernten.

In der Universität Chicago (Susan Goldin-Meadow & Meredith Rowe) wurde von Psychologen ein Zusammenhang zwischen Gestikulieren und dem späteren Wortschatz von Kleinkindern hergestellt. 50 Familien wurden über drei Jahre hinweg beobachtet. Es wurden die Gebärden untersucht, die Eltern und Kinder spontan zeigen, wenn sie im Alltag miteinander umgehen. Das waren ganz einfache Gesten, etewa auf einen Gegenstand deuten - auf eine Tasse, einen Teddy, auf sich selbst, auf die Mutter. Damit drücken sie unterschiedliche Bedeutungsinhalte aus. Dazu gehört auch, dass sie nickten oder den Kopf schüttelten - für ,Nein' - oder die Arme nach oben recken, weil sie hoch gehoben werden wollen. Aber bei der Mehrheit der Gesten, 60 Prozent, handelte es sich um Deuten auf Gegenstände. Wurde mit den Kindern häufig nonverbal kommuniziert, entwickelte sich parallel auch die sprachliche Fähigkeit des Kindes. Auch das Phänomen, dass Kinder aus wohlhabenden Familien einen größeren Wortschatz entwickeln, konnte damit bestätigt werden, da die Gesten der bis 14 Monate alten Kleinkinder durch wohlhabende Eltern mehr unterstützt wurden. Die Forscherinnen haben die Kinder im Alter von knapp fünf Jahren nochmals untersuucht. Diesmal wurden nicht die nonverbalen Fähigkeiten untersucht, sondern den Wortschatz, den die Kinder benutzen, wenn sie sich unterhalten. Und auch hier schneiden die Kinder aus wohlhabenden Familien besser ab. In 90 Minuten schafften die Kinder ärmerer Familien 13 verschiedene Gesten, Kinder von wohlhabenden Eltern kamen im gleichen Zeitraum auf 24 Gesten. Die Wissenschaftler vermuten, dass sich der Wortschatz durch die Kommunikation mit Gesten besser ausbilden kann, denn ein neues Wort zu entlocken gelingt leichter, wenn sich ein Kind auf einem anderen Kommunikationskanal schon besser verständigen und so nach Begriffen fragen kann. Die Psychologinnen ziehen daraus den Schluss, dass das Gestikulieren zumindest einen gewissen Anteil daran hat und raten dazu, das Sprechen mit Händen und Füßen bei kleinen Kindern zu fördern.

Psychologen der Universität Aberdeen haben in Versuchen entdeckt, dass sich Menschen, die an die Zukunft denken, sich einige Millimeter nach vorn beugen, während sie bei Gedanken an die Vergangenheit sich leicht nach hinten lehnen. Offensichtlich sind nicht nur in der Physik Raum und Zeit miteinander verknüpft, sondern auch im Gehirn gibt es einen Zusammenhang zwischen der Wahrnehmung von Raum und Zeit. Noch nicht untersucht ist allerdings, ob dieser Effekt auch bei Menschen anderer Kulturkreise zu finden ist.

Stellenwert und relatives Gewicht

Nonverbale Signale spielen in der Kommunikation eine mindestens ebenso wichtige und zuweilen sogar wichtigere Rolle als die Sprache. Im Alltag gilt der Satz: "Der Ton macht die Musik". Der Volksmund steht mit seiner Aussage nicht allein, dass es normalerweise wichtiger sei, auf Informationen zu achten, die nonverbales Verhalten über eine Person liefert, als auf verbal übermittelte Informationen. Schon die Vertreter der Psychoanalyse (Freud, Ferencizi und Reich) waren davon überzeugt, dass die genaue Beobachtung nonverbalen Verhaltens wie Körperhaltungen und Gesten Einblick in Probleme einer Person erlauben kann, und zwar sogar lange bevor diese Person in der Lage ist, die Probleme auch verbal darzustellen.

In der neueren Kommunikationsforschung haben besonders die Arbeiten von Albert Mehrabian die Annahme unterstützt, dass es vielfach wichtiger sei, nonverbales als verbales Verhalten zu betrachten. In weithin beachteten Untersuchungen zur Entstehung von Urteilen über Einstellungen und Persönlichkeitsbilder ergaben, dass nur etwa 7 Prozent der emotionalen Bedeutung einer Botschaft durch den expliziten verbalen Kanal transportiert werden. Über 38 Prozent wird per Paralinguistik (Tonhöhe, Sprachmelodie, Wortbetonung usw.) kommuniziert. Über 55 Prozent der Bedeutungen gelangen über das non-verbale Verhalten in Gestalt von Gesten, Körperhaltungen, Gesichtsausdruck usw. zum Kommunikationspartner (Mehrabian 1972).

Wie in einer Untersuchung von Vivien Zuta am Frankfurter Institute for Advanced Studies herausgefunden wurde, macht nicht die Tiefe macht eine Männerstimme attraktiv, sondern ihre Sprachmelodie und -geschwindigkeit. Relevant ist auch, ob die Stimme souverän klingt und in einem angemessenen Tempo spricht. Das gilt auch für die Attraktivität von Frauenstimmen. Unattraktiv hingegen wirken auf beide Geschlechter zu langsames Sprechen und Verzögerungslaute wie "Äh".

Aaron Sell et al. (2010) sammelten Daten von Männern mit unterschiedlichen sozialen und ethnischen Hintergründen (Studenten aus den USA und Rumänien, Indianer aus dem bolivianischen Hochland, Bauern aus den argentinischen Anden), die auf deren Stärke schließen ließen: Brust- und Bizepsumfang, Größe, Gewicht und die Stärke des Händedrucks. Diese Männer mussten einen festgelegten Standardsatz in ihrer Muttersprache in ein Mikrofon sprechen. Diese Sätze wurden StudentInnen vorgespielt, damit diese die körperliche Stärke auf einer Skala von null bis sieben einschätzen sollten. Sowohl Frauen als auch Männer konnten dabei körperliche Kraft überzufällig aus den männlichen Stimmen heraushören. Bei einer Untersuchung mit Frauenstimmen konnte aus diesen hingegen kein Rückschluss auf die Körperkraft gezogen werden. Frühere vergleichbare Forschungen zu

Thomas Ethofer (Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie) hat Menschen Pseudoworte wie «Ne kalibam sut molem» in fröhlichem, ärgerlichem, neutralem, erleichtertem oder traurigem Tonfall vorgespielt. Dabei zeigte sich, dass die emotionalen Information durch spezifische Aktivierungsmuster im Gehirn verarbeitet werden, sodass man bei der Betrachtung des gesamten Aktivierungsmuster erkennen kann, welche Emotion das Gehirn gerade verarbeitet. Hauptergebnis war, dass das menschliche Gehirn allein anhand der Stimmmelodie die Laune eines Gesprächspartners erkennen kann, was etwa bei Telefongesprächen wichtig ist, wenn man die des anderen nicht sieht. Bei manchen Menschen mit psychiatrischen Krankheiten ist diese Fähigkeit oft eingeschränkt, sodass diese häufig nur noch schlecht am Sozialleben teilnehmen können.

Mimik und Gedächtnis

Wie gut sich Menschen an bestimmte Gefühle erinnern können, hängt auch davon ab, was deren Gesichtsmuskulatur gerade macht. In einer Studie (Baumeister et al., 2014) ließ man die Probanden einen Versuch absolvieren, bei dem sie sich Wörter – einige neutral, einige auf Emotionen bezogen – einprägen und später wiedergeben sollten. Eine Hälfte der Versuchspersonen musste dabei eine Gesichtsmaske tragen, die jegliche Mimik unterband. Dabei zeigte sich, dass durch die Fixierung der Gesichtsmuskulatur das Erlernen und die Wiedergabe der emotionalen Wörter schwer fiel, während bei den neutralen Begriffen keine Unterschiede in der Wiedergabeleistung festgestellt werden konnten. Offenbar hilft die Mimik unbewusst, die man mit einem bestimmten Gefühl verbindet, sie sich bessereinzuprägen und danach auch sich an dieses zu erinnern.

"Musik" in der Stimme - Dur ist heiter und Moll ist traurig

Wenn ein Redner, der einen traurigen Text mit angemessener Bewegung in der Stimme verliest, verwendet Intervalle, wie sie auch in der Moll-Tonleiter auftreten, während ein heiterer Text dagegen viele Dur-Intervalle in der Satzmelodie enthält. Zusätzlich ordnen sich die verschiedenen Obertöne der Vokale in deren Frequenzspektrum so an, dass sie Dur-Akkorden ähneln. Dieser Zusammenhang gilt kulturübergreifend, findet sich also zum Beispiel auch im Chinesischen, obwohl traditionelle chinesische Musik nicht nach Dur und Moll differenziert werden kann und eher wie die Blues-Tonleiter eine eher "gemischte" Stimmung ausdrückt. Es sind also primär sprachliche und nicht musikalische Merkmale, die Dur und Moll ihre emotionale Färbung verleihen.

Quelle: Magazin GEO 2009/Februar.

Sprache als Anzeichen für psychische Störungen

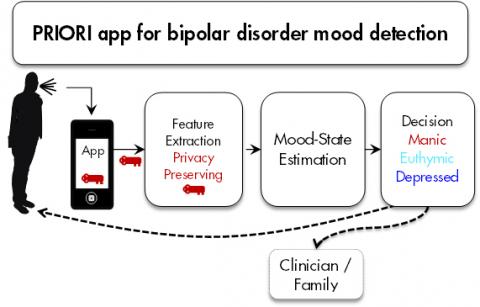

Verschiedene Gemütszustände äußern sich bekanntlich in unterschiedlichen Sprachmustern, was in einer Studie der University Michigan durch eines Analyse der Stimm-Charakteristika mittels des Programms Priori in alltäglichen Telefongesprächen genutzt wird, um bei auffälligen und häufigen Veränderungen zu warnen. Eine Studie an einer kleinen Patientengruppe hatte bereits gezeigt, dass die Priori-App Menschen mit einer bipolaren Störung schon in einem sehr frühen Stadium vor den häufigen Stimmungsumschwüngen warnt. Im Fall einer Auffälligkeit kann etwa ein Familienmitglied, oder auch der zuständige Arzt informiert werden. Dieses Programm auf dem Mobiltelefon kann nach Meinung der ForscherInnen dazu beitragen, Erkrankungen wie Schizophrenie, posttraumatische Belastungsstörung oder sogar Parkinson frühzeitig zu diagnostizieren. Die Software läuft immer im Hintergrund, wodurch die Stimme des Telefonierenden permanent kontrolliert wird. Etwaige Indikatoren, die auf erhöhten Stress oder Ärger hinweisen, werden sofort gemeldet.

Quelle und Bildquelle

Zahi Karam, Emily Mower Provost, Satinder Singh, Jennifer Montgomery, Christopher Archer, Gloria Harrington, and Melvin Mcinnis (2014). Ecologically Valid Long-Term Mood Monitoring of Individuals with Bipolar Disorder Using Speech. IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP).

WWW: http://web.eecs.umich.edu/~baveja/Papers/Priori_ICASSP_final.pdf (14-05-01)

Listening to Bipolar Disorder: Smartphone App Detects Mood Swings via Voice Analysis.

http://www.eecs.umich.edu/eecs/about/articles/2014/app_for_mood_swings.html (14-05-01)

Ihre Effektivität beweisen nonverbale Signale vor allem dann, wenn es darum geht, Einstellungen, Emotionen und Sympathien zu kommunizieren, Botschaften, die sich verbal oft nur schwer oder umständlich ausdrücken lassen. Soweit zur sozialen Interaktion auch das unaufhörliche Auf und Ab positiver und negativer affektiver Reaktionen gehört, sind nonverbale Botschaften die vielleicht wichtigsten Träger dieser Information.

Zu weitgehend ähnlichen Ergebnissen sind eine Reihe von Untersuchungen nach dem Multikanal-Paradigma gekommen. Dabei werden Äußerungen verschiedenen Gruppen von Beurteilern in unterschiedlichen Formen der Informationsreduktion vorgegeben: einer Beurteilergruppe wird die gesamte Information zugänglich gemacht (Videoaufnahme mit Ton), andere sehen oder hören nur Teilkomponenten (z.B. das Videobild ohne Ton oder nur den Ton ohne zugehöriges Bild), wobei zusätzlich im Tonbereich noch Manipulationen vorgenommen werden, um vokale und verbale Informationskomponenten zu trennen. Dazu gehört das Unkenntlichmachen der verbalen Inhalte, während die Informationen über den Intonationsverlauf oder zeitliche Strukturierungsmerkmale der Sprache erhalten bleiben (Tiefpass-Filterung).

Ein anderes Verfahren bezeichnet man als randomized splicing, bei der mit Hilfe digitaler Rechnertechniken die Sprachaufnahme in kurze Stücke segmentiert und nach Zufall wieder kombiniert wird. Dabei bleiben die Stimmqualität und die Stimmhöhe erhalten, gehen jedoch zeitliche Strukturierung und Sprachinhalt verloren (Wallbott 1998, S. 199f).

Allerdings sollte man nicht von einer generellen Dominanz des non-verbalen über das verbale Kommunizieren sprechen. Menschliche Interaktionen sind in besonderem Maße interessengeleitet und von unterschiedlichen Informationsbedürfnissen bestimmt. Je nach Situation kann es sein, dass wir den Blick mehr darauf richten, was wir zwischen den Zeilen zu erkennen glauben, was unser Gegenüber uns nicht direkt mitteilt.

Ein sehr aufgeschlossener Kommunikationspartner, der sich sehr offen verhält und keine Schwierigkeiten damit hat, auch von sich zu erzählen, wenn dieses gewünscht wird, motiviert weniger dazu, besonders auf das non-verbale Verhalten zu achten. Hält unser Gesprächspartner viele Informationen hinter dem Berg, von denen wir jedoch etwas wissen möchten, oder ist es ihm einfach nicht möglich, über sich die entsprechenden Informationen zu liefern, ist somit das Gesagte für uns eigentlich nicht aufschlussreich, eher unergiebig und womöglich sogar unglaubwürdig, liegt es nahe, dass wir unser Augenmerk stärker auf jene Kommunikationskanäle richten, die vielleicht deutlicher diejenigen Informationen vermitteln, die wir haben möchten.

Dies führt zu der Schlussfolgerung, dass der relative Einfluß einzelner Informationskanäle nicht unabhängig von den situativen Bedingungen ist. Wenn die verbale Mitteilung situationsangemessen und normenkonform und damit erwartungsgemäß ist und wenig über die zu beurteilende Personen liefert, ist der Beurteiler geneigt, seine Aufmerksamkeit verstärkt anderen Informationsquellen zuzuwenden. Das heißt, stellt das vorgegebene verbale Verhalten für den Beurteiler eine informationsleere oder informationsarme Schablone dar, wird seine Aufmerksamkeit auf das nonverbale Verhalten gelenkt, und umgekehrt (Wallbott 1998). Wir dürften immer dem Verhaltensbereich (sei es verbal, vokal oder visuell) die größte Aufmerksamkeit schenken, der für unser Informationsbedürfnis am wichtigsten ist. Dies sind üblicherweise jene beobachteten bzw. gehörten Vorgänge, die nicht redundant oder situationskonform sind.

Beispielsweise konnte nachgewiesen werden, dass in einer Interviewsituation, in der eine positive Aussage über sich selbst sozial gefordert wird und damit für einen Beobachter von recht geringem Informationswert ist, nonverbales Verhalten dann die Urteile determiniert, wenn der verbale Inhalte positiv ist. Ist dagegen der verbale Inhalt negativ (im Sinne einer negativen Selbstdarstellung), verliert nonverbales Verhalten völlig an Bedeutung, da dann die verbal übermittelte, unerwartete Information ein so großes Gewicht gewinnt, dass eine Einbeziehung nonverbal übermittelter Information für den Beurteiler unnötig und unökonomisch wird (Domangue 1978; n. Wallbott 1998, S. 202).

Stimme der Mutter beruhigt wie Umarmung

Leslie Seltzer (University of Wisconsin-Madison) stellt in Untersuchungen fest, dass das Hormon Oxytocin in Speichel und Urin von Mädchen, die gerade eine Prüfung hinter sich hatten, sich allein durch die beruhigende Wirkung der mütterlichen Stimme bis eine Stunde nach Ende der Prüfung beruhigten. Man vermutet, dass dieser Mechanismus bei Frauen aufgrund der Entwicklungsgeschichte besonders stark ausgeprägt ist, denn als Schwangere oder Mutter mit Kindern konnten sie im Gegensatz zu Männern nicht kämpfen oder die Flucht ergreifen, wenn sich ein feindlich gesinnter Artgenosse näherten. Um zu überleben, waren sie dann darauf angewiesen, das eigene Stresslevel deutlich zu senken, um schnell eine vertraute Beziehung zu Fremden aufbauen zu können. In Untersuchungen zeigte sich auch, dass Kinder im Alter zwischen 7 und 12 Jahren die Stimme ihrer eigene Mutter mit einer Genauigkeit von 97% identifizieren können, und zwar nach weniger als einer Sekunde, wobei auch mehr Gehirnregionen durch den Klang der Stimme der Mutter aktiviert werden als beim Hören der Stimme einer Fremden. Dabei handelte es sich neben dem Areal für Hören auch um jene, die für Emotionen, die Belohnungsverarbeitung, die Verarbeitung von Informationen über sich selbst und die Wahrnehmung und Verarbeitung von Gesichtern zuständig sind. Daraus kann man schließen, dass die Stimme der Mutter eine wichtige Quelle für Trost und das Gefühl von Geborgenheit sein kann. Es zeigte sich darüber hinaus, dass Kinder mit stärkeren Verbindungen zwischen diesen durch die Stimme der Mutter aktivierten Hirnregionen auch die stärksten sozialen Kommunikationsfähigkeiten an den Tag legten (Daniel Abrams et al., 2016).

Mütterliche Stimme hat Einfluss auf das Gehirn

Bei Neugeborenen beobachtet man seit langem, dass diese bevorzugt auf die Stimme der Mutter reagieren, obwohl sie offensichtlich noch keinerlei Form von Sprache oder Parasprache verstehen. Sie kennen aber den phonetischen Fingerabdruck der mütterlichen Klangerzeugung vermutlich schon aus dem Mutterleib. Dieser Klang schafft die Kontinuität zwischen dem Leben innerhalb und außerhalb des Mutterleibes. Die Stimme der eigenen Mutter ist nach zahlreichen Untersuchungen die Lieblingsstimme aller Kinder und hat enormen Einfluss auf ihr Verhalten. Studien belegen etwa, dass schon einen Tag alte Neugeborene deutlich intensiver an ihrem Schnuller saugen, wenn sie den Klang der mütterlichen Stimme anstatt den einer fremden Frau vernehmen. Daniel Abrams et al. (2016) haben nun genauer untersucht, welchen Einfluss die mütterliche Stimme auf das Gehirn von Kindern hat. Dafür erstellten die Forscher Hirnscans von Kindern, die der Stimme ihrer Mutter hörten, wobei Kinder im Alter zwischen sieben und zwölf Jahren an der Studie teilnahmen. Deren Eltern befragte man zunächst mithilfe eines standardisierten Fragebogens über das Sozialverhalten ihrer Sprösslinge, und präsentierte anschließend den Kindern eine Aufnahme der mütterlichen Stimme, die drei fiktive Wörter ohne Sinn sagte. Zur Kontrolle erhielten sie dieselben Wörter zudem von einer Frauenstimme vorgespielt, die ihnen unbekannt war. Dabei zeigte sich nicht nur, dass die Kinder die Stimme ihrer Mutter schon in einer weniger als eine Sekunde langen Aufnahme fast immer erkennen konnten, sondern der charakteristische Klang hatte auch Auswirkungen auf die Reaktion des Gehirns: Durch die mütterliche Stimme werden zahlreiche Hirnregionen intensiv angesprochen, die auf eine fremde Stimme gar nicht oder mit deutlich geringerer Aktivität reagieren. Dabei waren nicht nur Areale im auditiven Kortex aktiver, sondern auch solche, die für die Verarbeitung von Informationen und Belohnungsmechanismen eine Rolle spielen wie die Amygdala und das mesolimbische System. Interessanterweise zeigte sich auch eine erhöhte Aktivität in Regionen, die für das Erkennen von Gesichtern zuständig sind sowie für die Wahrnehmung der eigenen Person. Offensichtlich ist die mütterliche Stimme für das emotionale Wohlbefinden eines Kindes extrem wichtig, wobei diese beim Zuhören viele soziale, sprachliche und emotionale Fähigkeiten erlernen. Je stärker die Vernetzung zwischen den von der Stimme der Mutter angesprochenen Hirnregionen bei einem Kind war, desto besser schätzten die Eltern seine soziale Kommunikationsfähigkeit ein.

Man weiß seit einiger Zeit, dass die Art und Weise, wie Eltern mit ihren Säuglingen sprechen, stark mit der Sprachentwicklung der Kinder verbunden ist, was viele Eltern nicht bewusst ist. In einer Untersuchung (Ferjan Ramírez et al., 2020) wurde Familien mit Babys im Alter von sechs Monaten begleitet, wobei man alle vier Monate aufzeichnete, wie die Eltern mit ihren Babys sprachen. Danach gab es Feedback für die Versuchsgruppe der Paare bzw. man gab diesen Eltern Tipps, wie das Baby direkt, langsam und deutlich anzusprechen ist und man im Ton ruhig übertreiben kann, wobei es wichtig ist, schon in diesem Alter ganze und grammatikalisch korrekte Sätze zu verwenden. Es zeigte sich, dass die Eltern mit diesem Feedback öfter und motivierender mit ihren Babys sprachen, was sich positiv auf die Kinder auswirkte, denn mit 18 Monaten sprachen Kinder gecoachter Eltern fast doppelt so oft ganze Wörter wie Banane oder Milch und hatten schon einen Wortschatz von hundert Wörtern, während Kinder nicht gecoachter Eltern nur etwa sechzig Wörter aktiv benutzten. Man vermutet, dass vor allem die positiven Gefühle, die mit der Babysprache transportiert werden, die Sprachentwicklung fördern, d. h., die Eltern hören sich glücklich an und das fördert die Aufmerksamkeit der Babys. Elterliche Interventionen, die auf die sozialen Komponenten des Sprachinputs abzielen, haben daher das Potenzial, die Sprachfähigkeiten der Kinder nachhaltig zu verbessern.

Stimmlage als Zeichen der Dominanz oder Unterwerfung

Signale und die Wahrnehmung des sozialen Status haben Auswirkung auf fast alle menschlichen Interaktionen, wobei auch die Nutzung der Stimmlage eine Rolle spielt. In einem Experiment (Leongómez et al., 2017) wurde nachgewiesen, dass Statusunterschiede unter Gesprächspartnern die Stimmlage beeinflussen, wobei jemand, der dominanten Menschen begegnet, in einer höheren Tonlage spricht. Man hatte dabei je männliche und weibliche studentische Probanden gebeten, fiktive Jobinterviews am Bildschirm zu führen, wobei diesen computergenerierte Porträts von drei potenziellen zukünftigen Chefs gezeigt wurden, die einen neutralen, dominanten oder ehrfurchtgebietenden Eindruck machten. Während die Probanden beim neutralen Gesicht normal sprachen, wechselten sie bei den beiden anderen, gefühlt sozial höher stehenden Männern auch in eine höhere Tonlage. Man vermutet darin eine Art akustische Unterwerfungsgeste, also ein Zeichen der Ergebenheit, um zu zeigen, dass keine Gefahr droht und um mögliche Konfrontationen zu vermeiden. Auch die Art der Frage veränderte die Stimmhöhe, denn komplexe, zwischenmenschliche Fragen beantworteten die Probanden tendenziell in tieferer Tonlage.

Literatur

Baumeister, J.-C., Rumiati, R. I. & Foroni, F. (2014). When the mask falls: The role of facial motor resonance in memory for emotional language. Acta Psychologica, 155, 29–36.

Daniel A. Abrams, Tianwen Chen, Paola Odriozola, Katherine M. Cheng, Amanda E. Baker, Aarthi Padmanabhan, Srikanth Ryali, John Kochalka, Carl Feinstein, & Vinod Menon (2016). Neural circuits underlying mother’s voice perception predict social communication abilities in children. PNAS, doi:10.1073/pnas.1602948113.

Ferjan Ramírez, Naja, Lytle, Sarah Roseberry & Kuhl, Patricia K. (2020). Parent coaching increases conversational turns and advances infant language development. Proceedings of the National Academy of Sciences, doi:10.1073/pnas.1921653117.

Frey, Siegfried (1984). Die nonverbale Kommunikation. Stuttgart.

Leongómez, J. D., Mileva, V. R., Little, A .C. & Roberts, S. C. (2017). Perceived differences in social status between speaker and listener affect the speaker's vocal characteristics. PLoS ONE, doi.org/10.1371/journal.pone.0179407.

Molcho, Samy (1988). Körpersprache als Dialog: Mosaik-Verlag.

Mehrabian, Albert (1972). Nonverbal Communication. Chicago.

Naumann, Laura P., Vazire, Simine, Rentfrow, Peter J. & Gosling, Samuel D. (2009). Personality Judgments Based on Physical Appearance. Personality and Social Psychology Bulletin, 35, 1661 - 1671.

Sell, A. et al. (2010). Adaptations in humans for assessing physical strength from the voice. In: Proceedings of the Royal Society B 10.1098/rspb.2010.0769, 2010.

Zweifel, Ph. (2011). Achtung, Elite! Tages Anzeiger vom 21. 2. 2011.

Wiese, H,, Altmann, C, S. & Schweinberger, S, R. (2014). Effects of attractiveness on face memory separated from distinctiveness: Evidence from event-related brain potentials. Neuropsychologia, 56, 26–36.

http://sozialarbeitspsychologie.de/nonvkom.htm (01-01-19)

http://www.uni-saarland.de/fak5/krause/nonverb.htm (03-06-05)

http://www.rp-online.de (03-01-10)

http://www.focus.de/gesundheit/ratgeber/psychologie/news/psychologie-stimme-wirkt-wie-umarmung_aid_507426.html

http://www.welt.de/welt_print/article2567714/Wissenschaft.html (08-10-13)

http://www.mastel.ch/projekt-ada1/ (03-06-23)

http://www.focus.de/gesundheit/ratgeber/psychologie/news/psychologie-berechenbares-schoenheitsideal_aid_464437.html (09-12-20)

OÖnachrichten vom 23.10.2008

http://www.magic-point.net/fingerzeig/grundlagen-deutsch/kommunikation/koerperspr/koerperspr.html (02-01-20)