Depression

[Foto: Werner Stangl, 2009]

Quelle: www.wikipedia.de

Symptome

Neben den Hauptsymptomen können unter anderem das Gefühl der Minderwertigkeit, Hilf- und Hoffnungslosigkeit, Schuldgefühle, Müdigkeit, verringerte Konzentrations- und Entscheidungsfähigkeit, sinnloses Gedankenkreisen, langsameres Denken, Reizbarkeit, Ängstlichkeit, vermindertes Gefühlsleben bis hin zur Unfähigkeit des Zeigens einer Gefühlsreaktion und verringertes sexuelles Interesse auftreten. Häufig tritt bei einer akuten Depression auch eine völlige Unmotiviertheit auf. Die Betroffenen werden passiv und sind zum Teil nicht in der Lage, einfachste Tätigkeiten wie Einkaufen und Abwaschen zu verrichten. Bereits das morgendliche Aufstehen kann dann Probleme bereiten („Morgenloch“). Negative Gedanken und Eindrücke werden häufig überbewertet und positive Aspekte nicht wahrgenommen beziehungsweise für zufällig gehalten.

Depressionen äußern sich oft auch in körperlichen Symptomen (Vitalstörungen) wie zum Beispiel Appetitlosigkeit, Schlafstörungen, Gewichtsabnahme, Gewichtszunahme, Verspannungen, Schmerzempfindungen im ganzen Körper, Kopfschmerzen und verlangsamten Bewegungen. Auch kann eine verstärkte Infektionsanfälligkeit beobachtet werden. Die Schlafstörungen äußern sich dabei meist in großer Tagesmüdigkeit, Durch- und Einschlafstörungen sowie frühmorgendlichem Aufwachen und Wachbleiben mit Kreisdenken. Je nach Schwere der Depression kann diese mit latenter oder akuterSuizidalität verbunden sein. Es wird vermutet, dass der größte Teil der jährlich zirka 12.000 Suizide in Deutschland auf Depressionen zurückzuführen ist. Demnach würden mehr Menschen in Deutschland an den Folgen einer klinischen Depression sterben als an Verkehrsunfällen.

Diagnose

Eine genaue Diagnose wird aufgrund der Komplexität von psychischen Erkrankungen oft erst vom Experten, das heißt vom psychologischen Psychotherapeuten oder Psychiater gestellt. Verbreitete Diagnosewerkzeuge sind die Hamilton-Depressionsskala (HAMD), das Beck-Depressionsinventar (BDI) und das Inventar depressiver Symptome (IDS). In einigen Fällen ist die Depression mit anderen Erkrankungen verbunden, so dass sie von den behandelnden Ärzten nicht direkt erkannt wird. In der ICD-10 fallen Depressionen unter dem Schlüssel F32.- und werden als „Depressive Episode“ bezeichnet.

Hirnforscher vermuten bei Depressionen eine Störung im Salience-Netzwerk,

das aus dem anterioren insulären Cortex und dem dorsalen anterioren

cingulären Cortex des Großhirns besteht. In diesen Regionen des Gehirns

kommt es zu einer vermehrten Aktivität, wenn die Sinnesorgane dem Gehirn

Veränderungen in der Umwelt signalisieren, wobei sich das

Salience-Netzwerk mit der funktionellen Magnetresonanztomografie

darstellen lässt, die allerdings aufwendig und deshalb in der Regel nur

zu Forschungszwecken eingesetzt wird. Schneider et al. (2020) haben eine

klinisch leichter zu analysierende Veränderung, die mit dem

Salience-Netzwerk in Verbindung steht, nachgewiesen, und zwar die Weite

der Pupillen. Man hatte schon in früheren Studie zeigen können, dass die

Dilatation der Pupillen, mit der Menschen in Vorfreude auf eine

Belohnung reagieren, mit der Aktivität des Salience-Netzwerks im Gehirn

korreliert. Während sich in dieser Untersuchung, bei der es um ein

Gewinnspiel mit einem geringen Geldbetrag ging, bei den gesunden

Probanden immer dann die Pupillen weiteten, wenn sie davor standen,

einen Gewinn zu machen, war diese Reaktion bei den jenen mit

Depressionen abgeschwächt, wobei die Auswirkungen vom Schweregrad der

Depression abhängig waren, d. h., je ausgeprägter die Symptome waren,

desto weniger weit öffneten sich die Pupillen. Gleichzeitig war im

Gehirn bei Menschen mit Depressionen die Aktivierung des

Salience-Netzwerks vermindert.

Häufigkeit

Bei Frauen werden nicht zuletzt auch deshalb Depressionen im Durchschnitt doppelt so oft wie bei Männern diagnostiziert. Dies kann zwar auch auf eine verstärkte genetische Disposition von Frauen zur Depression hinweisen, aber auch mit den unterschiedlichen sozialen Rollen und Zuschreibungen zusammenhängen, da nämlich deutlich mehr Männer an meist depressionsbedingten Suiziden sterben als Frauen. Bei Männern können sich Depressionen daher auch anders ausdrücken als bei Frauen, da sie aber durchschnittlich seltener in ärztliche Behandlung gehen und weniger über sich erzählen, kommt dies oft nicht zur Kenntnis. Männern fällt es besonders schwer, eine psychische Erkrankung zu erkennen zu geben, wobei hinzu kommt, dass Männer ohnehin im Durchschnitt eher selten zum Arzt gehen.

Depression und Beruf

Rösler, Stephan, Hoffmann, Morling, Müller & Rau (2008) untersuchten aufbauend auf dem Job-Demand-Control-Support-Modell und dem Effort-Reward-Imbalance-Modell die Depression am Arbeitsplatz. Laut einer Prognose der WHO werden depressive Störungen bereits im Jahr 2020 an erster Stelle jener Krankheiten stehen, die für vorzeitige Sterblichkeit oder Behinderung verantwortlich sind. Zum Thema Arbeit und Depression wurden zwei Modelle entwickelt. Einerseits das Job-Demand-Control-Modell, welches aufzeigt, dass vor allem das Erleben von geringen Tätigkeitsspielräumen am Arbeitsplatz mit dem Auftreten von Depressionen im Zusammenhang stehen. Es sagt aus, dass ein hoher Arbeitsgrad, geringe Tätigkeitsspielräume und fehlende soziale Unterstützung am Arbeitsplatz mit Fehlbeanspruchungserleben und negativen gesundheitlichen Folgen in Zusammenhang stehen. Andererseits legt das Effort-Reward-Imbalance-Modell. zu Grunde, dass hohe berufliche Anforderungen bei geringer Belohnung mit einem erhöhten Depressionsrisiko verbunden sind. Demnach ist die Erwerbstätigkeit durch eine Tauschbeziehung von erbrachten Leistungen und erhaltenen Belohnungen gekennzeichnet. Die Arbeitsanforderung stellt eine Gemeinsamkeit beider Modelle dar. Das Belastungs-Beanspruchungsmodell nimmt an, dass Belastungen in Form von ausführlichen Tätigkeitsmerkmalen zu negativen Beanspruchungsreaktionen führen, wenn die Leistungsvoraussetzung des Erwerbstätigen für die Anforderungsbewältigung nicht ausreichend sind. Es kommt zu Überforderungserleben, wenn die Leistungsanforderung trotz aller Anstrengungen über den individuellen Bewältigungsmöglichkeiten liegen. Allerdings steht nicht nur ein Zuviel an Anforderungen mit diesen Folgen im Zusammenhang. Auch Stress- bzw. Überforderungserleben durch ein Zuwenig an Ressourcen d.h nicht erfüllte Bedürfnisse oder Erwartungen bzgl. Arbetisplatz gehen mit Aktivitätserhöhungen des Nervensystems einher. Studien zufolge unterschieden sich depressive und nicht depressive Erwerbstätige weder im Geschlecht, noch im Alter. Ausschließlich beim Tätigkeitsspielraum und der Arbeitsplatzsicherheit gibt es Unterschiede. Insgesamt bestätig sich die Relevanz psychosozialer Merkmale der Arbeit für das Auftreten depressiver Symptome und erweitert bisherige Befunde durch die Berücksichtigung vielfältiger Berufe bzw. Wirtschaftszweige und durch die gemeinsame Betrachtung der beiden in der aktuellen arbeitsorganisations-psychologischen Forschung meist verwendeten Stressmodelle (Job-Demand-Control-Support-Modell und Effort-Reward-Imbalance-Modell).

Einsamkeit und Depression

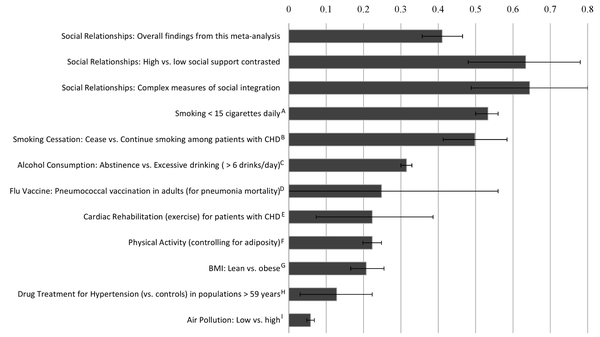

Eine Analyse von 148 Studien zum Sterberisiko mit Daten von 308849 Menschen (Durchschnittsalter 64 Jahre) in westlichen Ländern durch Julianne Holt-Lunstad et al. (2010) zeigte, dass Menschen mit einem guten Freundes- und Bekanntenkreis eine um 50 Prozent höhere Überlebenswahrscheinlichkeit als Menschen mit einem geringen sozialen Umfeld haben, womit der Effekt in etwa so groß wie der vom Rauchen und sogar viele andere Risikofaktoren wie Übergewicht oder Bewegungsmangel übertrifft. Den größten Effekt aller gemessenen Faktoren besaß dabei aber die allgemeine soziale Integration und weniger ausschlaggebend war, ob die Menschen allein oder mit anderen zusammen lebten. Das soziale Umfeld hat vermutlich demnach Auswirkungen auf den Umgang mit der eigenen Gesundheit und auf psychologische Prozesse wie Stress und Depressionen, wobei soziale Kontakte offensichtlich das Immunsystem stärken können.

[Comparison of odds (lnOR) of decreased mortality across several conditions associated with mortality. Quelle: Julianne Holt-Lunstad et al. (2010)]

Dem Menschen als einem sozialen Wesen geht es vor allem schlecht, wenn er sich ausgegrenzt fühl, wobei es gar nicht so sehr quantitativ darauf ankommt, ob er tatsächlich alleine dasteht, sondern das Gefühl des Verlassenseins richtet sich nach der Qualität der zwischenmenschlichen Beziehungen. Einsame Menschen empfinden eine Kluft zwischen den gewünschten und den tatsächlich wahrgenommenen Qualitäten ihrer sozialen Bindungen, d.h., Einsamkeit und Alleinsein sind einmal grundsätzlich verschiedene Dinge, denn man kann sich gerade mitten unter vielen Menschen sehr einsam fühlen. Einsamkeit ist allgemein ein häufig anzutreffendes Begleitphänomen anderer seelischer Störungen wie Angst oder Depression, wobei soziale Isolation selber ein Risiko für psychische aber auch körperliche Erkrankungen (geschwächtes Immunsystem, höheren Blutdruck, mehr Stresshormone) birgt. Einsame Menschen gehen eher passiv mit Belastungen um, anstatt aktiv ihre Probleme anzugehen bzw. sie suchen auch selten nach Unterstützung. Das gefühlte Alleinsein verändert auch die Art und Weise, in der Menschen die Welt wahrnehmen, wobei Einsame auch stärker dazu neigen, Mitmenschen z.B. als Bedrohung zu betrachten. Einsamkeit beginnt also nicht bloß da, wo Menschen alleine sind, sondern wo sie an ihrem Alleinsein zu leiden beginnen. Nach Umfragen fühlen sich in Österreich vor allem jüngere Menschen (bis 29 Jahre), in Ausbildung stehende, Personen mit geringer Schulbildung oder schwachem Einkommen sowie Singles einsam. Am größten ist die Einsamkeit in Städten mittlerer Größe. Und den Betroffenen geht es alles andere als gut. Einsamkeit erzeugt häufig Stress bei Menschen, die mit purer Existenzangst kämpfen, etwa durch überzogene Ansprüche im Beruf - etwa solche, die Menschen mit Haut und Haaren verschlingen, so dass sie Teile ihrer Persönlichkeit nicht weiterentwickeln können. Wenn die Arbeit überwertig wirde, gehen private Kontakte fast zwangsläufig verloren. Wenn Menschen durch die Arbeit ausgelaugt sind, haben sie keine Ressourcen mehr für eine Partnerschaft, denn für die braucht man Geduld. Einsamkeit zehrt an den seelischen Kräften, sodass die Gefahr, an einer Depression zu erkranken, sehr hoch wird. Einsame Menschen sind anfällig für Alkohol, Nikotin, Drogensucht und Suizidgedanken.

Wie oft fühlen sich Menschen einsam?

Behandlung der Einsamkeit

In letzter Zeit haben Forscher die negativen Auswirkungen untersucht, die Einsamkeit auf Blutdruck, Schlafqualität, Demenz und andere Größen hat, aus denen hervorgeht, wie gesund ein Mensch ist. Einsamkeit ist also ähnlich wie Übergewicht oder Rauchen, ein gesundheitlicher Risikofaktor, den man gezielt beeinflussen kann, um die Gesundheit von Menschen in verschiedenen Bereichen zu verbessern. Die effektivste Methode, um einem Menschen aus seiner Einsamkeit zu helfen, ist zu ändern, wie er andere wahrnimmt und über sie denkt, denn Forscher fanden in einer Metaanalyse bisheriger Untersuchungen einen zwar geringen aber statistisch signifikanten Behandlungseffekt bei Therapien, die auf die soziale Kognition abzielten, also darauf, wie ein Mensch über sich selbst und andere denkt. Menschen, die aus dem Zyklus negativer Gedanken über ihren Selbstwert und ihren Eindruck auf andere ausbrechen, haben die daher besten Chancen, aus ihrer Lage herauszukommen. Bei den effektiven Behandlungsmethoden geht es also nicht so sehr darum, dafür zu sorgen, dass die Menschen andere zum Interagieren haben, sondern die Wahrnehmung zu verändern, wie sie andere wahrnehmen, über sie denken und sich ihnen gegenüber verhalten.

Quelle: Shaw, Rose (2010). Wie lässt sich Einsamkeit wirkungsvoll bekämpfen?

WWW: http://www.praxis-dr-shaw.de/blog/wie-lasst-sich-einsamkeit-wirkungsvoll-bekampfen/ (10-09-19)

Siehe auch

Formen der Depression

Behandlung der Depression

Herbstblues, Winterdepression

Ursachen der Depression

Die Ursachen, die zu einer Depression führen, sind noch nicht vollständig aufgeklärt. Es ist wohl, wie bei vielen Erkrankungen, von einer Multikausalität auszugehen, das heißt, dass sowohl biologische Faktoren, wie entwicklungsgeschichtliche Erlebnisse, wie auch schließlich aktuelle Ereignisse eine Rolle spielen können. Im Einzelfall kann dabei die Ursache mehr bei einem der genannten Pole liegen. Arbeitsplatzverlust, gescheiterte Beziehung sowie Vereinsamung lösen nicht selten eine Depression aus. Zwar schlägt vielen Menschen bekanntlich beruflicher oder privater Stress auf den Magen, woraus meist geschlossen wird, dass die Psyche den Magen-Darm-Trakt beeinflusst. Diese Darm-Hirn-Achse funktioniert jedoch in beide Richtungen, denn offenbar sendet nicht nur das Gehirn Signale an den Darm, sondern der Verdauungsapparat hinterlässt auch Spuren im Gehirn, sodass die Mikroflora des Darms ebenfalls die menschlichen Emotionen und somit das Verhalten beeinflusst. Dieser Einfluss kann sowohl positiv oder negativ sein, denn so können Menschen, die unter Entzündungen im Magen-Darm-Trakt oder unter einem Reizdarm leiden, häufig von Angsterkrankungen und depressiven Verstimmungen betroffen sein, wobei unter bestimmten Umständen Depressionen auch die Folge der gestörten Darmflora sind und nicht die Ursache. Allerdings sind solche Hypothesen, die allein auf korrelativen Daten beruhen, schwer zu interpretieren.

Forschungsergebnisse hatten gezeigt, dass die Lichtexposition von

noch ungeborenen Mäusen langfristige Folgen für deren Gehirnentwicklung

hatte. Dabei konnte die unterschiedliche neuronale Entwicklung der

Mäuse-Embryos aber nicht auf die Länge der Lichtexposition zurückgeführt

werden, sondern es war der Unterschied zwischen minimaler und maximaler

Lichteinwirkung, der sich messbar auf deren Gehirnentwicklung

auswirkte. Je größer die Differenz zwischen minimaler und maximaler

Lichtexposition im Uterus war, desto geringer war später die Neigung zur

Ängstlichkeit. Offenbar ist nicht die Menge des Lichts, sondern die

Bandbreite der Lichtverhältnisse, also helle, aber auch dunkle Tage

während der Schwangerschaft, wichtig. Man vermutet, dass es sich dabei

um eine Art Training des Neuronensystems handelt, sich einerseits an

kurze, andererseits an lange Dunkelheitsphasen anzupassen.

Nach neueren Untersuchungen (Devore et al., 2018) hat der Wechsel

von Hell und Dunkel während der Schwangerschaft einen Einfluss auf die

spätere Ängstlichkeit bzw. Depressionsneigung eines Menschen. Analysiert

wurden die Daten zweier umfangreicher Gesundheitsstudien, die unter

anderem Datum und Ort der Geburt sowie das Gesundheitsprofil inklusive

diagnostizierter depressiver Erkrankungen enthielten. Dadurch konnte man

Geburtsdatum und -ort mit den Daten der Wetterwarten kombinieren und

berechnen, wie vielen Tageslichtstunden jeder Embryo ausgesetzt war,

ebenso die Differenz zwischen längstem und kürzestem Tag während der

Schwangerschaft. Dabei hatte die Menge der Tageslichtstunden, keinen

Einfluss auf die spätere Depressionsneigung, ausschlaggebend war allein

die Bandbreite zwischen der kürzesten und der längsten

Tageslichtperiode. Je größer dieser Unterschied während der

Schwangerschaft war, desto geringer war für den späteren Erwachsenen das

Depressionsrisiko. Dabei ist es vor allem das zweite Drittel der

Schwangerschaft, in der dieser Einfluss besonders groß ist, denn genau

in dieser Phase entstehen beim Embryo die Melatonin-Rezeptoren und die

photoperiodische Prägung beginnt. Offenbar gibt es schon eine

Programmierung des neuronalen Systems bereits bei seiner Entstehung im

Mutterleib.

Psychische Ursachen

Neben der Möglichkeit einer genetischen Disposition stellt beispielsweise das Erleben von Entwertung, Erniedrigung und Verlust in engen Beziehungen ein hohes Risiko für das Entstehen einer Depression dar. Auch Stresssituationen (siehe unten) scheinen als Ursache eine Rolle zu spielen. Als psychische Ursachen für die Depression werden, besonders von psychoanalytisch orientierten Psychologen wie Heinz Kohut und Donald W. Winnicott, auch dysfunktionale Familien beschrieben. Hier sind die Eltern mit der Erziehungsarbeit überfordert, und von den Kindern wird erwartet, dass sie problemlos „funktionieren“, um das fragile familiäre System nicht aus dem Gleichgewicht zu bringen. Besonders Kinder, die auf solch eine Überforderung mit der bedingungslosen Anpassung an die familiären Bedürfnisse reagieren, sind später depressionsgefährdet. Als handlungsleitendes Motiv kann nun das ständige Erfüllen von Erwartungen entstehen. Die so entstandenen Muster können lange auf einer latenten Ebene bleiben, und beispielsweise durch narzisstische Größenphantasien oder ein Helfersyndrom kompensiert werden. Erst wenn die depressive Überforderung ein nicht mehr erträgliches Maß erreicht, wird aus der latenten eine manifeste Depression. Diese psychischen Ursachen hinterlassen in der Regel physisch nachweisbare Reaktionen im Gehirn.

Depression als Folge von Hilflosigkeitserfahrungen (Seligmann)

Ein ganz anderes psychologisches Erklärungsmodell stellt das Konzept der "Erlernten Hilflosigkeit“ dar, welches bestimmte Lernvorgänge im Leben eines Menschen als ursächlich für destruktive Denk- und Verhaltensmuster ansieht, die eine Depression zur Folge haben können. Nach Seligmans Depressionsmodell werden Depressionen durch Gefühle der Hilflosigkeit bedingt, die auf unkontrollierbare, aversive Ereignisse folgen. Entscheidend für die erlebte Kontrollierbarkeit von Ereignissen sind die Ursachen, auf die die Person ein Ereignis zurückführt. Nach Seligman führen Attributionen aversiver Ereignisse auf internale, globale und stabile Faktoren zu Gefühlen der Hilflosigkeit, die wiederum zu Depressionen führen. Mittels Seligmans Modell lässt sich die hohe Komorbidität zu Angststörungen erklären: Allen Angststörungen ist gemein, das die Personen ihre Angst nicht oder sehr schlecht kontrollieren können, was zu Hilflosigkeits- und im Verlauf der Störung auch zu Hoffnungslosigkeitserfahrungen führt. Diese wiederum sind, laut Seligman, ursächlich für die Entstehung von Depressionen.

Reaktion auf den Tode des Partners

Der Tod eines nahestehenden Menschen ist eines der einschneidendsten Ereignisse im Leben der Betroffenen und bedeutet eine enorme Belastung, jedoch unterscheiden sich Menschen deutlich in ihrer Reaktion auf den Tod ihres Partners. Manche verfallen in eine tiefe Depression, die sehr lange andauern kann. Eine Ursache dafür liegt in der grundsätzlichen Lebenseinstellung, also was die Betroffenen ganz allgemein als Ursache für Ereignisse in ihrem Leben ansehen: das eigene Verhalten oder unbeeinflussbare Faktoren wie Zufall oder Schicksal. Specht, Egloff & Schmukle (2010) haben die Erfahrungen von 414 Menschen neun Jahre lang analysiert, die ihren Partner verloren haben, und stellten fest, dass Menschen, die glauben, ihr Leben werde vom Zufall oder vom Schicksal bestimmt, den Tod ihres Partners besser verkraften können als jene, die unkontrollierbare Einflüsse auf das Leben unterschätzen. Die allgemeine Lebenszufriedenheit der Verwitweten fiel durch den Einschnitt stark ab und war auch vier Jahre nach dem Tod noch deutlich geringer als vor dem Tod des Partners, wobei die Lebenszufriedenheit derjenigen, die glaubten, dass nicht sie selbst, sondern der Zufall oder das Schicksal ihr Leben beeinflusst, allerdings deutlich weniger stark sank, also in geringerem Umfang durch das Ereignis beeinträchtigt waren. Das ist insofern überraschend, als frühere Studien gezeigt hatten, dass es häufig von Nachteil ist, eher an das Schicksal zu glauben, denn Menschen mit diesem Glauben waren generell unzufriedener mit ihrem Leben, weniger erfolgreich im Beruf und auch häufiger krank. Möglicherweise kommen Menschen, die an Schicksal oder Zufall glauben, besser mit dem Verlust des Partners zurecht, weil sie akzeptieren, dass es im Leben unbeeinflussbare Faktoren gibt. Ihre Lebenseinstellung wirkt also wie eine Art Schutzfaktor. Menschen jedoch, die diese Einflussmöglichkeiten unterschätzen, müssen nicht nur den Tod des Partners bewältigen, sondern sie stellen darüber hinaus wahrscheinlich auch ihre Weltanschauung in Frage.

Depression und Schulden

Eine Studie der Universität Mainz zeigte, dass zahlungsunfähige Menschen weit öfter psychisch krank sind als der Rest der Bevölkerung. Schulden belasten die Seele und wirken sich negativ auf die Gesundheit aus, wobei je schlechter die Verschuldeten sozial vernetzt waren, desto schlechter war auch ihr seelisches Befinden. Allerdings kann nicht von einer reinen Kausalität ausgegangen werden, denn einerseits sind verschuldete Menschen psychisch stärker belastet, andererseits geraten Menschen mit psychischen Problemen auch eher in eine Überschuldungssituation.

Depression und Schmerzen

Bekanntlich treffen in Phasen einer Depression häufig Beschwerden und Schmerzen gleichzeitig auf. Eine Studie von Chantal Berna (University of Oxford) hat die Reaktion auf Schmerzen in Gehirnen von Gesunden registriert, während sie sich schlecht fühlten, wobei diese schlechte Stimmung mit trauriger Musik oder negativen Gedanken künstlich hervorgerufen worden war. Diese Stimmung beeinträchtigte tatsächlich bestimmte neuronale Schaltkreise, die an der Regulierung von Emotionen beteiligt sind, was zu einer verstärkten Wahrnehmung von Schmerzen führt. Man vermutet nun, dass man in einem Zustand depressiver Verstimmung seine Gefühle schlechter im Griff hat und somit Schmerzen als schlimmer empfindet. Depressive Verstimmungen können also nicht nur eine Folge von Schmerzen sein, sondern diese selbst hervorrufen oder zumindest verstärken.

Kognitionen als Ursache

Im Zentrum von Becks Depressionsmodell stehen kognitive Verzerrungen der Realität durch den Depressiven. Ursächlich dafür sind, laut Beck, negative kognitive Schemata oder Überzeugungen, die durch negative Lebenserfahrungen ausgelöst werden. Kognitive Schemata sind Muster, die sowohl Informationen beinhalten als auch zur Verarbeitung von Informationen benutzt werden und somit einen Einfluss auf Aufmerksamkeit, Enkodierung und Bewertung von Informationen haben. Durch Benutzung dysfunkionaler Schemata kommt es zu kognitiven Verzerrungen der Realität, die im Falle der depressiven Person zu pessimistischen Sichtweisen von sich selbst, der Welt und der Zukunft führen (negative Triade). Als typische kognitive Verzerrungen werden u.a. willkürliche Schlüsse, selektive Abstraktion, Übergeneralisierungen und Über- oder Untertreibungen angesehen. Die kognitiven Verzerrungen verstärken rückwirkend das Schema, was zu einer Verfestigung der Schemata führt. Jedoch ist unklar ob kognitive Fehlinterpretationen, bedingt durch die Schemata, die Ursache der Depression darstellen oder ob durch die Depression kognitive Fehlinterpretationen erst entstehen.

Die Fähigkeit, sich intensiv zu konzentrieren, ist im ventrolateralen präfrontalen Cortex angesiedelt, die bei depressiven Menschen in der Regel überaktiv ist, sodass sie in Intelligenztests vielleicht auch deshalb schlechter abschneiden, da ihr Gehirn auf reale Probleme des Lebens fixiert ist und daher andere, weniger Wichtiges wie abstrakte Denksportaufgaben beiseite schiebt. Depressive denken extrem analytisch, was aber mitunter langsam und auch fehleranfällig, da sie bei ihren Entscheidungen zu viele Faktoren bedenken wollen. Es ist nicht verwunderlich, dass man immer wieder einen Zusammenhang zwischen Kreativität und depressiver Veranlagung findet.

[Aus SCHMIEDE-BRIEF „Schach dem Winterblues“; www.seminarhaus-schmiede.de]

Frühere Forschungsarbeiten hatten schon gezeigt, dass es depressiven Menschen schwerfällt, Unterschiede bei Schwarz-Weiß-Kontrasten wahrzunehmen, doch Ergebnisse neuerer Untersuchungen Bubi et al. (2010) wiesen nun auch auf neuronaler Ebene eine deutlich geringere Kontrastverstärkung in der Netzhaut von Depressionspatienten nach, die sogar unabhängig davon war, ob diese Antidepressiva erhielten oder nicht: "We found a strong and significant correlation between contrast gain and severity of depression. This marker distinguishes most patients on a single-case basis from control subjects. A receiver operating characteristic analysis revealed a specificity of 92.5% and a sensitivity of 77.5% for classifying the participants correctly". Offensichtlich rufen Depressionen tiefgreifende Veränderungen schon in der Wahrnehmung der Welt hervor.

Stress als Ursache

Als natürlicher Schutzmechanismus wird im Gehirn in Gefahrensituationen die Produktion von Serotonin erhöht, was in Gefahrensituationen eher nicht sinnvoll ist. Normalisiert sich die Situation wieder, so normalisiert sich beim gesunden Menschen auch die Serotoninproduktion wieder – der Betreffende denkt wieder klar. gehemmt. Besonders wenn mehrere Stresssituationen über einen Zeitraum von einigen Jahren anhalten, kann es vorkommen, dass sich die Serotoninproduktion nicht mehr normalisiert, wenn schließlich doch wieder eine ruhigere Phase im Leben eintritt. Depressionen werden im Alter von etwa 30 Jahren verstärkt beobachtet, zu einem Zeitpunkt also, da bei manchen Menschen nach einer stressreichen Jugendzeit das Leben in ruhigeren Bahnen verläuft. Das Serotoninniveau bleibt niedrig, und nun wird nicht mehr Stress im Leben bewältigt, sondern ein normaler, nicht übermäßig aufregender Alltag gedämpft. An dieser Stelle setzt die Depression ein. Das weitsichtige Denken ist gestört, was aber notwendig ist, um sich auf künftige Ereignisse freuen zu können. Viele psychologische Selbstschutzmechanismen (etwa der Gedankengang, dass an einem Problem auch andere schuld sein könnten, und nicht man selbst) sind bei Depressionserkrankten offenbar "ausgehebelt“ oder konnten sich gar nicht erst ausbilden.

Eine anfängliche Krise kann einen Kranken in einen Teufelskreis reißen, den er allein nur sehr schwer wieder durchbrechen kann: Im Verlauf der Erkrankung zeigt sich, dass – gerade bei lange andauernden Depressionen – die Krankheit so stark in das Leben der Betroffenen eingreift, dass zwischenmenschliche Beziehungen und auch zum Beispiel schulischer und beruflicher Erfolg darunter zu leiden haben. Das durch die Krankheit bedingte Ausbleiben von Erfolgserlebnissen beziehungsweise das häufigere Erleben von Rückschlägen im eigenen Fortkommen führt dann wieder in das die Depression bestimmende Denkmuster von Hilfs- und Hoffnungslosigkeit.

Physische Ursachen

Insbesondere in älteren Diagnoseansätzen der Schulmedizin wird diesen neuronalen Veränderungen an sich die auslösende Ursache für die Krankheit zugeschrieben. Andere Diagnoseansätze fokussieren mehr auf die Auslöser der biochemischen Veränderungen in der Umwelt und den Lebensgewohnheiten des Patienten. Ein weiterer exogener beziehungsweise biogener Auslöser ist die Lichtaufnahme. Bei der so genannten saisonalen, auch: Winter- oder Herbstdepression (siehe oben) treten durch den Mangel an Sonnenlicht regelmäßig über die Wintermonate depressive Symptome auf, die im Frühjahr wieder abklingen. Depressionen werden auch durch Medikamente verursacht, etwa durch Malaria-Prophylaxe-Präparate.

Genetische Ursachen

Aus der Zwillingsforschung ist bekannt, dass eine genetische Komponente bei der Neigung zu Depressionen wahrscheinlich ist. Vermutlich sind mehrere Gene für eine Anfälligkeit gegenüber Depressionen verantwortlich, so hat man etwa bei Depressiven eine relevant häufige Mutation auf dem Gen 5-HTT entdeckt. Familien-, Zwillings- und Adoptionsstudien legen nahe, dass bei manchen Menschen eine genetisch bedingte Empfindlichkeit für Depression besteht. Zwillingsstudien weisen darauf hin, dass im Vergleich zu Effekten der gemeinsamen familiären Umgebung genetischen Faktoren die entscheidende Bedeutung zuzukommen scheint. So sei das Risiko für Kinder, bei denen ein Elternteil depressiv erkrankt ist, bei 10–15%, ebenfalls zu erkranken und bei vorhandener Erkrankung beider Elternteile von 30–40%. Die Zwillingsstudien zeigen umgekehrt aber auch, dass der genetische Faktor nur ein Teilfaktor ist. Selbst bei identischer genetischer Ausstattung erkrankt der Zwillingspartner des depressiven Patienten in weniger als der Hälfte der Fälle. Beim Entstehen einer Depression spielen immer auch Umweltfaktoren eine Rolle. Darüber, wie die mögliche genetische Grundlage der Depression allerdings aussehen könnte, besteht keine Einigkeit. Einvernehmen herrscht im Moment nur darüber, dass es ein isoliertes „Depressionsgen“ nicht gibt. Zu bedenken ist, dass zwischen genetischen Faktoren und Umweltfaktoren komplizierte Wechselbedingungen (Genom-Umwelt-Kovarianz) bestehen können. So können genetische Faktoren z.B. bedingen, dass ein bestimmter Mensch durch eine große Risikobereitschaft sich häufig in schwierige Lebenssituationen manövriert. Umgekehrt kann es von genetischen Faktoren abhängen, ob ein bestimmter Mensch mit einer psychosozialen Belastung gut zurecht kommt oder depressiv erkrankt.

Nach neuen Untersuchungen sind Gene maßgeblich an der Verarbeitung

von Stress beteiligt, denn nicht jeder Mensch reagiert auf

einschneidende Lebensereignisse gleich. Ein Mensch, der schwierige

Phasen im Leben gut überwinden kann, gilt gemeinhin als resilient,

während andere an solchen Situationen zerbrechen und depressiv werden.

In einer Magnetresonanzstudie mit weit über einhundert Probanden wurden

genetische Varianten in der Hirnentwicklung und der Funktion bis auf die

Verhaltensebene nachverfolgt. Zuerst wurde die Anzahl der belastenden

Lebensereignisse bei den gesunden Testpersonen erhoben, dann eine

Magnetresonanz-Tomographie durchgeführt und die aktuelle Größe des

Hippocampus ermittelt, aber auch die individuelle Genetik erhoben.

Abschließend wurden die Größe dieses Hirnareals, die Summe der

Lebensereignisse und die Genetik zueinander in Verbindung gesetzt. Es

zeigte sich, dass Träger des s-Allels von 5-HTTLPR in subgenualen

Cingulum sowie der Amygdala deutlich weniger graue Substanz entwickeln

und dass die Kommunikation zwischen diesen beiden Strukturen reduziert

ist. Als Konsequenz kommt es zu einer Enthemmung der Amygdalareaktivität

über glutamaterge Projektionsbahnen, wobei diese Störung 28% des

ängstlichen Temperaments, einem Zeichen erhöhter Vulnerabilität für

Depressionen, von Normalpersonen erklärt und damit die Bedeutung von

Störungen in Hirnsystemen für die Entstehung psychiatrischer

Erkrankungen demonstriert. Eine bestimmte genetische Variante kann also

offensichtlich einzelne Hirnschaltkreise schwächen und auf diese Weise

die biologische Basis einer erhöhten Vulnerabilität für eine Depression

bilden. Man vermutet daher, dass die Vulnerabilität in bestimmtem Ausmaß

auch in einer veränderten Gehirnarchitektur wurzelt, die zu

Funktionsveränderungen in wichtigen Hirnschaltkreisen führt.

Es liegt somit auch an der individuellen genetischen Voraussetzung,

welche Wirkung Stress auf das Emotionszentrum des Gehirns hat. Dabei

führt negativ empfundener Stress zu einer Verkleinerung des Hippocampus,

während positiver Stress das Gegenteil bewirkt, indem der Hippocampus

wächst.

Quelle

http://www.meduniwien.ac.at/homepage/content/wissenschaft-forschung/researcher-of-the-month/archiv/oktober-2005-oa-drlukas-pezawas/ (14-08-20)

Gene und Umwelt im Zusammenspiel bei einer Depression

In einem Feuilleton in der Presse vom 4. Jänner 2011 fasst allerdings Jürgen Lauterbach das für eine wissenschaftliche Hypothese nicht ungewöhnliches Auf und Ab bezüglich des Depressionsgens zusammen: 2003 entdeckte man eine Genvariante, die das Risiko erhöht, bei Schicksalsschlägen an Depression zu erkranken: Ein Team um Terrie Moffitt und Avshalom Caspi hatte in einer Langzeitstudie das Leben von 847 Neuseeländern von der Geburt bis zum Alter von 26 Jahren verfolgt und erhoben, wer in diesem Jahr oder kurz davor an einer Depression erkrankt war. Dabei hatten ein Viertel aller Depressiven eine besondere Variante des Gens 5-HTT, dessen Protein im Gehirn den Neurotransmitter Serotonin, das „Glückshormon“, transportiert. Das Gen kommt in zwei Längenvarianten vor: Die kürzere transportiert Serotonin langsamer aus der Synapse heraus,. Aber die Genvariante allein brachte noch keine Depression, sondern es musste ein Schicksalsschlag, Krankheit, Scheidung, Arbeitslosigkeit etc. hinzukommen, sodass Gene und Umwelt so zusammen spielen, dass Menschen mit kurzem 5-HTT ein höheres Risiko haben, depressiv zu werden. Es war für die Wissenschaft eine Erlösung, endlich ein Gen gefunden zu haben, das eine komplexe Erkrankung in ihrem Zusammenhang mit der Umwelt erklären konnte, noch dazu eine des Gehirns, denn bisher hatte man noch keine Krankheitsgene für komplexe Leiden gefunden. 2009 fasste ein Team um Kathleen Merikangas (National Institute of Mental Health) zahlreiche Studien mit 14.250 Teilnehmern in einer Metastudie zusammen und fand „keinerlei Evidenz“ für einen Zusammenhang zwischen Serotonin-Transporter-Gen, Umwelt/Schicksalsschlag und Depression“, sondern es zeigte sich, dass ein Schicksalsschlag allein genügt, ganz gleich, wie lang/kurz 5-HTT ist. Nun hat aber eine Gruppe um Srijan Sen (University of Michigan) eine neue Metaanalyse unternommen, diesmal von 54 Studien mit 41.000 Teilnehmern und berichten von einer „starken Evidenz“, allerdings erhöht die kurze Variante das Depressionsrisiko nur für jene, die ganz besondere Schicksalsschläge erlitten hatten, wie Gewalt in der Kindheit und/oder später eine schwere Krankheit. Bei allen anderen, von der Scheidung bis zum Bankrott, zeigt sich kein Zusammenhang zwischen Genom und Situation.

Folgen der Depression im Hippocampus

Eine Studie (Schmaal et a., 2015) hat gezeigt, dass rezidivierende Depressionen den Hippocampus - jenen Bereich des Gehirns, der für die Bildung neuer Erinnerungen verantwortlich ist - schrumpfen lassen können und daher zu einem Verlust der emotionalen und verhaltensbezogenen Funktionen führen. Die hippocampale Schrumpfung ist seit langem mit Depressionen verbunden, aber frühere Studien waren nicht eindeutig, denn zu kleine Stichprobengrößen, unterschiedliche Arten von Depressionen und Behandlungsniveaus sowie Unterschiede in den Methoden zur Sammlung und Interpretation der Ergebnisse haben zu inkonsistenten und oft widersprüchlichen Ergebnissen geführt. Nun hat Querschnittsanalyse aus der ENIGMA-Gruppendatenbank von neuntausend Menschen (Magnetresonanztomographie-Scans und klinische Daten von 1728 Menschen mit schweren Depressionen und 7199 gesunden Menschen, die 15 Datensätze aus Europa, den USA und Australien kombinierten) die Hirnschädigung eindeutig mit Depressionen in Verbindung gebracht. Dabei war die Schrumpfung des Hippocamps bei Menschen, bei denen die Depression früh einsetzte (vor dem 21. Lebensjahr), sowie bei Menschen mit wiederkehrenden Episoden, deutlich ausgeprägt. Diejenigen, die nur eine Episode hatten, haben keinen reduzierten Hippocampus, daher ist dieser kein prädisponierender Faktor, sondern eine Folge des Krankheitszustandes. Es ist bemerkenswert, dass keiner der anderen subcortikalen Bereiche des Gehirns so konstant betroffen ist, was bestätigt, dass der Hippocampus besonders anfällig für Depressionen ist. Der Hippocampus als Teil des limbischen Systems des Gehirns spielt bekanntlich nicht nur eine wichtige Rolle bei der Konsolidierung und Bildung neuer Erinnerungen, sondern das ganze Selbstgefühl und Selbstverständnis als Person hängt davon ab.

Siehe auch Depressionen und Suizidalität im Kindes- und Jugendalter

Literatur zum Thema Depression

Blöschl, L. (1998). Depressive Störungen. In Baumann, U. & Perez, M. Lehrbuch Klinische Psychologie, Bern: Huber.

Blum, D., Dauenhauer, M. (2004). Und wo bleibe ich? Leben mit depressiven Menschen. Ein Leitfaden für Angehörige. Ostfildern: DVG.

Beck, A. T., Rush, A. J., Shaw, B. F., Emery, G. (2001). Kognitive Therapie der Depression (2. Aufl.). Weinheim: Beltz.

Beck, A. T., Rush, A. J., Shaw, B. F., Emery, G. (2001). Kognitive Therapie der Depression (2. Aufl.). Weinheim: Beltz.

Bubl, Emanuel, Kern, Elena, Ebert, Dieter, Bach, Michael & van Elst, Ludger Tebartz (2010). Seeing Gray When Feeling Blue? Depression Can Be Measured in the Eye of the Diseased. Biological Psychiatry, 68, 205-208

Hautzinger, Martin (2003). Kognitive Verhaltenstherapie bei Depressionen (6. Aufl.). Weinheim: Beltz.

Hautzinger, M., & de Jong-Meyer, R. (2003). Depressionen. In: Reinecker, H. (Hrsg.). Lehrbuch der Klinischen Psychologie und Psychotherapie. Göttingen: Hogrefe.

Devore, E. E., Chang, S. C., Okereke, O.I., McMahon, D. G. & Schernhammer, E. S. (2018). Photoperiod during maternal pregnancy and lifetime depression in offspring. J Psychiatr Res., 104, 169-175.

Holt-Lunstad J., Smith T.B. & Layton J.B. (2010). Social

Relationships and Mortality Risk: A Meta-analytic Review. PLoS Med 7(7):

e1000316. doi:10.1371/journal.pmed.1000316.

WWW: http://www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.1371/journal.pmed.1000316 (10-08-02)

Mentzos, Stavros (1995). Depression und Manie. Psychodynamik und Therapie affektiver Störungen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Niklewski, Günter, & Riecke-Niklewski, Rose (2003). Depressionen überwinden: Ein Ratgeber für Betroffene, Angehörige und Helfer. Berlin: Stiftung Warentest.

Merkle, Rolf (2001). Wenn das Leben zur Last wird: Ein praktischer Ratgeber zur Überwindung seelischer Tiefs und depressiver Verstimmungen. Mannheim: PAL.

Rösler, U. Stephan, U. Hoffman, K. Morling, K. Müller, A. & Rau, R. (2008). Psychosoziale Merkmale der Arbeit, Überforderungserleben und Depressivität. Zeitschrift für Arbeits- u. Organisationspsychologie,191-195, 201.

Schmaal, L., Veltman, D. J., van Erp, T. G. M., Sämann, P. G., Frodl, T., Jahanshad, N., Loehrer, E., Tiemeier, H., Hofman, A., Niessen, W. J., Vernooij, M. W., Ikram, M. A., Wittfeld, K., Grabe, H. J., Block, A., Hegenscheid, K., Völzke, H., Hoehn, D., Czisch, M., Lagopoulos, J., Hatton, S. N., Hickie, I. B., Goya-Maldonado, R., Krämer, B., Gruber, O., Couvy-Duchesne, B., Rentería, M. E., Strike, L. T., Mills, N. T., de Zubicaray, G. I., McMahon, K. L., Medland, S. E., Martin, N. G., Gillespie, N. A., Wright, M. J., Hall, G. B., MacQueen, G. M., Frey, E. M., Carballedo, A., van Velzen, L. S., van Tol, M. J., van der Wee, N. J., Veer, I. M., Walter, H., Schnell, K., Schramm, E., Normann, C., Schoepf, D., Konrad, C., Zurowski, B., Nickson, T., McIntosh, A. M., Papmeyer, M., Whalley, H. C., Sussmann, J. E., Godlewska, B. R., Cowen, P. J., Fischer, F. H., Rose, M., Penninx, B. W. J. H., Thompson, P. M., & Hibar, D. P. (2015). Subcortical brain alterations in major depressive disorder: findings from the ENIGMA Major Depressive Disorder working group. Molecular Psychiatry, doi: 10.1038/mp.2015.69.

Schneider, M., Elbau, I.G., Nantawisarakul, T., Pöhlchen, D., Brückl, T., BeCOME Working Group, Czisch, M., Saemann, P.G., Lee, M.D., Binder, E.B., Spoormaker, V.I. (2020). Pupil Dilation during Reward Anticipation Is Correlated to Depressive Symptom Load in Patients with Major Depressive Disorder. Brain Sci., 10, 906.

Specht, Jule, Egloff, Boris &

Schmukle, Stefan C. (2010). The Benefits of Believing in Chance or Fate:

External Locus of Control as a Protective Factor for Coping with the

Death of a Spouse.

WWW: http://www.diw.de/documents/ publikationen/73/diw_01.c.361905.de/diw_sp0317.pdf (10-10-03)

http://www.stern.de/wissenschaft/medizin/:Depressionen-Zur%FCck-Leben/649687.html (08-12-12)

https://derstandard.at/2000089391856/Antidepressions-Training-im-Mutterbauch (18-10-17)

inhalt :::: nachricht :::: news :::: impressum :::: datenschutz :::: autor :::: copyright :::: zitieren ::::